春分の日 仏教について考える 彼岸とは お彼岸の日に淡路島 國分寺にお詣り

投稿No:8210

春分の日 仏教について考える お彼岸の日に、彼岸とはなにかと考えました。

彼岸とは (ブッダの言葉・スッタニパータの教えから)

ブッダの有名な説法に

「筏(いかだ)のたとえ」というものがあります。

ブッダはあるとき弟子たちにこう言いました。

「ある人が河の向こう岸に渡るために筏を作ったとしよう。

その人は筏を使って無事に対岸にたどり着いた。

だが、そのあとも筏が大いに役立ったからといってありがたがり、

頭の上に載せて運んでいった。

これは正しいことだろうか?」。

弟子たちは「いいえ、そうではありません。

筏は置いて行くのが適当です」と答えました。

ブッダはここで大胆なことを教えます。

「このように、私が説く真理の教えでさえも、

いつか棄てなければならない。

間違った教えであればなおさらだ」

ブッダはしばしば、

煩悩による苦しみを激流にたとえました。

大河のこちらの岸はこの世界、

河の向こう岸(彼岸)は悟りの世界です。

大河を渡るための筏はブッダの教えです。

それに乗って河を渡るのは、

教えを実践して真理の智慧により

煩悩を乗り越えることを意味するでしょう。

しかし、筏が手段であったように、

教えもそれによる智慧も方法にすぎない—

—方法に執らわれてはならない。

私の教えさえも、

棄てなければならない時がくると、ブッダは教えました。

悟りというのはそれほどまでに純粋なものです。

ほんの少しの混じり気もない、完全な無垢の境地です。

出典 ブッダの言葉・スッタニパータ 第五 彼岸に至る道の章

彼岸とは (浄土真宗の教えから)

「お彼岸」ということばは、

私たちの生きている世界を

「此(こ)の岸」というのに対して

「彼(か)の岸」、つまり阿弥陀の

さとりの世界である浄土を意味します。

お彼岸とは、此岸に生きる私たちが、

生死という迷いの世界から浄土の

さとりの岸に至ることを願う仏事なのです。

このお彼岸の考えは、

悩みや苦しみ のない

浄土に生まれたいと願わずにいられない、

私たち人間の奥底から生まれてきたといえます。

私どもの浄土真宗では、

亡くなられた方を諸仏といただいています。

私たちは亡き人を偲ぶことを通して、

亡き人が身をもって示してくださった、

生老病死の身 を生きているという事実に立ち返らされます。

そして生老病死を受け止めることができず、

悩み苦しむ煩悩の身を生きていることを教えられます。

浄土真宗において、

お彼岸にお寺やお墓にお参りすることは、諸仏と仰ぐ

「亡き人からかけられた願」いを、

身をもって聞く場をいただくことなのです。

お彼岸をお迎えするにあたり、

私どもに先立って歩んでくださった人をとおして

念仏の教えに耳をかたむけたいものです。

出典 東本願寺出版部「お彼岸」

彼岸とは (私の理解)

悟りの世界というものは、

大きな川を隔てた「向こう岸」にあるとされ、

それは「彼岸(ひがん)」と呼ばれています。

それに対して、悟りが得られていない人間世界を

「此岸(しがん)」と呼んでいます。

人間は 死ぬと執着から解放されるので、

死後には「彼岸」へ行けると考えられています。

彼岸では、煩悩、欲望などの、

苦しみの元である執着から解放されて、

煩わされることのない平穏に暮らせると

考えられているのではないでしょうか。

毎年3月20日、9月20日からの

春と秋のお彼岸は、

彼岸と此岸との距離が最も縮まると考えられているので、

お墓参りをして、執着を捨てた祖先に

人たちにに近づけそうと、

思っているようです。以上私の理解

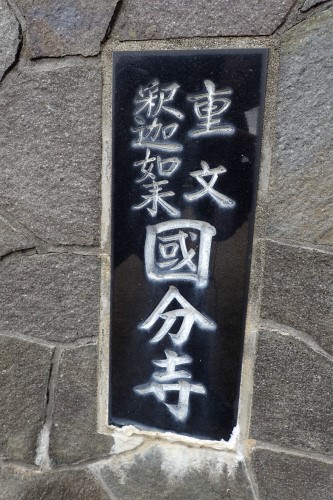

淡路島 国分寺(こくぶんじ)

お彼岸の日に、お寺詣りに行かないとと思い、

淡路島でお寺と言えば、思い浮かぶのは国分寺です。

全国に国分寺を建てたのは、聖武天皇の時代です。

淡路の国にも国分寺があるのです。

奧さんと二人で春一番の風が吹く春分の日に、

三原平野にある淡路の国の国分寺に行きました。

近隣の餃子の王将で食事をしたあと、

お店に車を停めて、

運動の為に少し歩いて国分寺に向かうと、

風が強くて、花粉が飛んでくるのか、

目は痒いし、鼻水は出るしで困りました。

国分寺は、創建当時のままではありません。

もう1300年程前に建てられたので、

そのまま残っているはずがありません。

2019年の淡路の国の国分寺は、

周囲が塀に囲まれていました。

全国に国分寺をつくり、

その総本山として東大寺を造っています。

東大寺は今も、昔の様子を伝えています。

淡路の国分寺はどうでしょうか?

正面から境内に入っていきました。

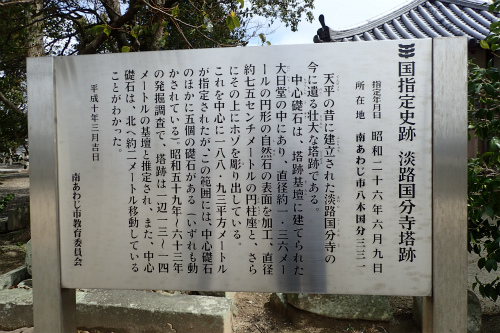

国文寺創建の歴史

正式名称を「金光明四天王護国之寺」といい、

その創建の歴史は今から約1250年前

「青丹よし奈良の都は咲く花の匂うがごとく今盛りなり」

と万葉集に歌われた奈良時代、

時の天皇であられた聖武天皇の詔勅によって、

天平九年(737)先ず全国に釈迦三尊像と

大般若経一巻が置かれ、

当初の寺名は「般若寺(または福寿寺)」と称しました。

続いて天平十三年(741)に

「国分寺建立の詔」によって国ごとに金光明最勝王経を置き、

寺名を「金光明四天王護国之寺」としました。

淡路国文寺の歴史

天平十三年(741)の詔勅が下され

全国に国分寺の建立がされてから

淡路島の国分寺が初めて歴史書に現れたのは

約30年五の宝亀六年(775)六月の事です。

「日本霊異記」という書物の中には

「紀州の馬養と祖父麿の二人が嵐に遭い淡路島に漂着し、

祖父麿が淡路国分寺に入って僧侶になった」という話があり、

この記事によると

淡路国分寺の存在は既に有名であったと思われ、

宝亀六年までには淡路国分寺が完成していたと思われます。

お彼岸の日のお寺なら、なにかありそう

今日は、春分の日で、いわゆるお彼岸です。

仏教には、縁のある日なので、

国分寺ならきっと、

何か行事をしているのではないかと

期待していました。いわゆる彼岸会です。

ひょっとすると、寒さ対策に、甘酒や、

うどんを作って、屋台で売られている

のではないかと、期待もしていました。

ところが、国分寺に来てみると、私達以外、誰も居ません。

これでも、お彼岸かと、目を疑う感じです。

日本の仏教は、仏教と良いながら、

仏教を起こした仏陀を祀っていません。

しかしここ、淡路島の国分寺では、

釈迦如来を祀っていました。

釈迦如来は、カギのかかった蔵にしまわれて、

窓から覗いてみても、

釈迦如来の像は見えませんでした。

もしこれがキリスト教ならば、

教会に行って、キリストの像に

鍵を掛けて見せないようにするでしょうか?

釈迦如来は、参拝できませんでしたが、

本堂には入りました。

本堂に入って、正面にお祀りしている、

仏像に、お詣りをしました。

本堂の脇には、かつてこのお寺で使われていた

瓦が発掘されて、展示されていました。

今日は、お彼岸について、

仏教について、お寺について考えた日でした。

2019年3月21日(木祝)