国内競合他社におけるイノベーションへの取り組み マーケティング講義 コンタクトレンズとは(2)松葉博雄博士論文下書き

マーケティング講義 国内競合他社におけるイノベーションへの取り組み

マーケティング講義 (1) 東レオプティカル事業の取り組み

ハードレンズ中心のわが国のコンタクトレンズ業界にあって、

ソフトレンズの第二の技術のイノベーションに取り組む可能性を持っていたのは、

素材開発から製品輸出まで世界的事業規模を有していた東レである。

東レオプティカル事業におけるイノベーションの取り組みを

「東レ70年史(東レ株式会社,1997)」より整理する。

1972(昭和47)年10月、東レアイリーブを設立。

これがオプティカル事業部のはじまりとなるが、東レアイリーブの事業は予想以上に難航した。

東レでは、1975年4月の建材事業部の独立を皮切りに、次々と事業部が生み出された(pp.734-735)。

1975年前後、東レの業績が極度に悪化した時期であった。

1977~78年にはコンタクトレンズ技術は完成し、

80年代初頭にはオプティカル事業の事業化構想がほぼ固まった。

1978年、東レのソフトレンズ含水性ポリマー技術は、

アメリカンオプティカル社(American Optical Co.,)と

フランスのエシロール社(Essilor International S.A.)へ技術輸出された。

アメリカ市場ではアメリカンオプティカル社を通じて優れた販売実績をあげていた。

製造技術についても、コスト的に有利なキャスト法が完成していた。

アメリカやフランスでは、当時上市されていたハードレンズと異なり、

酸素透過性があり連続装用ができるというメリットが評価され、

コンタクトレンズのソフト化が急速に進んでいた。

1980年1月、メディカル事業部を移管して関係会社として「東レメディカル」を設立した(p.737)。

このなかにコンタクトレンズも新規事業候補として含まれ、

1981年にオプティカル開発部として事業化検討に入った。

1981年12月、オプティカル事業開発室(84年2月、オプティカル事業部に改称)が設けられ(p.737)、

1981年に、「ブレスオー」が販売開始された(p.737)。

1982年度に、新事業として「ブレスオー」が12億円の売上高となった(p.724)。

ところが、1984年4月に、メンブレン事業部[1])、セラミック事業部が発足すると、

コンタクトレンズ部門の含まれる新事業推進部は発展的に解消した。

理由は、大きなプロジェクトが独立すると、

後続の大型プロジェクトがなくなり、そのうえ、

各事業本部の事業が従来の事業領域を超えて積極的に多角化を進めたためである(p.739)。

このように経営資源の配分をめぐり、

経営者の判断は、ソフトレンズの製造技術は確立されていながら、

ハードレンズに事業のドメインを限定することになった。

ここに、わが国で最も市場リーダーとなりうる可能性のあった企業である東レは、

ソフトレンズと使い捨てレンズへのイノベーションの変革への機会を失うこととなった[6])。

マーケティング講義 (2) 東京コンタクトレンズ研究所(現シード)の取り組み

1977年6月、東京コンタクトレンズ研究所より、

含水率70%のソフトレンズ、夢のコンタクトレンズ「ユメコン」が発売された[8])。

しかし、角膜に吸着するため、角膜障害の発症事例が重なり、市場では普及しなかった。

1982年にはビックカメラを経営する新井隆二氏がオーナーとなり、

経営改革を行い、社名をシードに変更し1989年に株式の店頭登録を行った。

2001年より新製品の開発を継続的に行い、

2004年からは使い捨てレンズ市場に自社レンズで参入を果たした。

2006年から国産初の1日タイプの使い捨てレンズ生産工場の建設を始め、

2008年1月には国産初の1日タイプの使い捨てレンズが上市された。

このように、シードは日本初の使い捨てレンズ生産というイノベーションに挑戦している。

しかし、コスト削減意識にまで至らず、開発を中止している。

[7]) 株式会社シード代表取締役社長・井上忠氏へのインタビューより(2006年3月28日) [8]) 材料組成は、PVP(ポリビニールピロリドン)+αの共重合体で、三次元架橋構造である。(東京コンタクトレンズ研究所「マイコン/ユメコン FITTING GUIDE」より)材質特許「PAT・034826号」、製法特許・660334号

マーケティング講義 (3) 日本コンタクトレンズ研究所(現ニチコン)の取り組み

1978年5月、シリコンラバーハイドロゲルを素材とする「ハイシリック」を販売した。

酸素透過性を示すDK値は340~430と非常に高いものであった。

しかし、この素材は疎水性・親油性を有するコンタクトレンズとして使用するには、

表面親水化処理が必要であった。

当時の技術が十分なものでなかったため、

角膜への吸着による重篤な角膜障害が多発し、

シリコンラバーレンズは市場から消えた(佐野・塩谷,2006)。

[9]) 株式会社日本コンタクトレンズ取締役・宮脇理氏へのインタビューより(2006年3月13日)

使い捨てレンズの開発と販売の影響

従来のハードレンズ、ソフトレンズは、レンズをケアしながら、

できるだけ長期間使用するという概念に基づいていた。

これに対して使い捨てレンズは短期間で交換し、

新しいレンズを使用することにより目の清潔を保つという新しい概念を内包して登場することとなった。

同時に、コンタクトレンズを処方する眼科医院にとっては

処方のためのレンズ規格データ作成がシンプルとなり、

コンタクトレンズ販売店にとっては価格競争を避けにくくなっている。

このような新しい概念に基づく使い捨てレンズを最初に商品化したのが

ジョンソン・エンド・ジョンソンである。

同社は使い捨てレンズの事業に特化し、

1991年に一週間交換タイプの製品を発売し、

1994年には2週間交換タイプを、

1995年には1日交換タイプを相次いで発売し、

数年でわが国の使い捨てレンズ市場を創造した。

使い捨てレンズの事業システムは

ジョンソン・エンド・ジョンソンやチバビジョン(ノバルティスグループ)、

ボシュロム等の国際的な巨大企業によって推進された。

榊原(2005)は、これまでの長期間使用の概念から

短期的使用の概念へと転換したことで

使い捨てレンズがイノベーションの収益化を具現化していることを説明している。

ジョンソン・エンド・ジョンソンのコンタクトレンズ事業については、

使い捨てレンズのハードウェアとしての寿命の短さに着目して、仕組みを詳細に分析している。

従来からの価格体系も一新され、コンタクトレンズの普及が一層進んだ。

2008年(暦年)のコンタクトレンズ市場規模は総出荷額では約1712億円にのぼり、

使い捨てレンズが85.5%(約1464億円)を占めている。

ユーザー数は1500万人を超え、

使い捨てレンズは68.4%(1058万人)を占めるまでになっている(矢野経済研究所,2008)。

既存の企業が業界に参入した時には、

新製品のあたらしい用途と市場を見出す能力を示すことができるが、

ハードレンズ専業メーカは顧客に束縛されていたため、

ソフトレンズと、次に続く使い捨てレンズの破壊的イノベーションが起きるたびに、

新規参入企業にリーダの地位を追い越されることとなった。

3.2. 事例企業と新規事業システムの探索

本章で事例企業として取り上げるメニコンは、

1951年にわが国で初めてハードレンズの実用化に成功して以来、

市場リーダとして製造・流通を通して

わが国のコンタクトレンズ市場を築いたわが国最大級のコンタクトレンズメーカである(表2参照)。

1952年、水谷豊博士との共同研究において技術開発を担っていた田中恭一は、

自宅を工場にしてメニコンの前身である「日本コンタクトレンズ研究所」を創設した。

コンタクトレンズの需要は多く、1957年には新たな工場を建設し法人を設立した。

1958年から名古屋駅前にある毎日ビルの中2階に直営相談所を開設し、

提携眼科医と医販統合の第一歩を始めた[1])。

医療法上では、医療には非営利性の原則があるので、

医療と販売は別組織の形態をとりながらも、

直営相談室を開設する経営モデルは拡大しコンタクトレンズ販売の大きな支えとなった。

このように、コンタクトレンズ普及の初期の段階から、

営利企業が医療機関を併設し、

健康保険による医療報酬を受けながら

コンタクトレンズ販売を推進する川下統合型の経営モデルが成立してきた[11])。

この経営モデルは自社・卸・小売店と

医療機関の双方に大変都合の良い経営結果をもたらすので、

競争企業による模倣が始まり、そこからさらに分裂して別企業を設立する模倣が拡がり、

メガネチェーン店も参入するなど、流通での企業間競争が激しくなることとなった[12])。

その後販売チャネルは拡大し続けた。

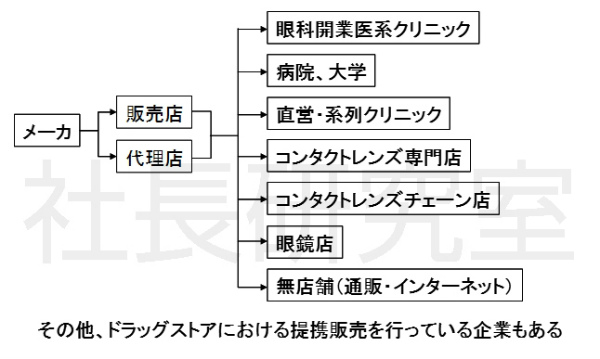

参考に、2007年現在の主な販売チャネルを図2に示す。

[11]) 川下統合型の意思決定についてはPorter(1980,pp.391-408)に詳しい

[12]) 1970年代のHOYAによるアイシティの展開、さらに日本オプティカルの独立、

メガネチェーン店でのコンタクトレンズ取扱いなどが始まった

図2 コンタクトレンズの主な販売チャネル

出所:矢野経済研究所(2007)『コンタクトレンズに関する市場動向調査2007年版』より筆者作成

メニコンはコンタクトレンズ市場を築いた先発企業であるが、

1990年代に国外メーカが開発した使い捨てレンズの普及が同社の経営状況を悪化させた。

メニコンの営業利益をみると、1998年度には約46億円の黒字であったが、

その後徐々に低下し、2002年度及び2003年度の決算期においては赤字決算となった。

業績がピークを迎える1996~1997年度頃(1996年度の売上高は326億円、

1997年度は328億円)に、一部の経営幹部は当時の企業間競争の行方に危機感を抱き、

後述する局面1でみられるように新規事業システムの取り組みの探索を始めた。

2008年度の決算発表時では、

挽回策としての新規事業システムの会費収入により営業利益と経常利益は並行して黒字を生みだし、

一定のレベルで経営成果をえられている。

このような競争劣位からの挽回が、

2つのレベルの差別化(加護野,1999)によってなされたことを具体的事例として明らかにしていく。

メーカーリンク

メニコン

ボシュロム・ジャパン (Bausch&Lomb、BAUSCH&LOMB)

ジョンソン・エンド・ジョンソン(アキュビュー)

アルコン

シード

日本コンタクトレンズ

サンコンタクトレンズ

HOYA

クーパービジョン(旧セイコーオプティカル→オキュラー社傘下)

アイミー(旧旭化成アイミー→クーパービジョン傘下)

レインボーオプチカル研究所

Innova Vision

ロート製薬

東レ(東レインターナショナル)

オフテクス