受動喫煙防止 他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙 人の煙を吸う機会0%目標

投稿No:8394

受動喫煙防止 他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙 人の煙を吸う機会0%目標 受動喫煙防止 2019.9月23日朝日新聞

受動喫煙防止 国会では腰砕け

職場や飲食店で、周りから煙草の煙が、

煙草の匂いが漂ってくるのはとても不快です。

個人の権利が尊重されるようになってくると周りの人へ、

タバコの煙が他人の健康を害しているという

弊害に配慮するようになりました。

オリンピックを前にして、タバコの受動喫煙防止を、

全面規制するように国会で検討したようですが、

結果は骨抜きになりました。

国全体の意見がまとまらないので、

都道府県の各自治体は、

それぞれの自治体でタバコの規制を始めようとしているようです。

受動喫煙防止の朝日新聞記事

朝日新聞の記事では、受動喫煙防止について

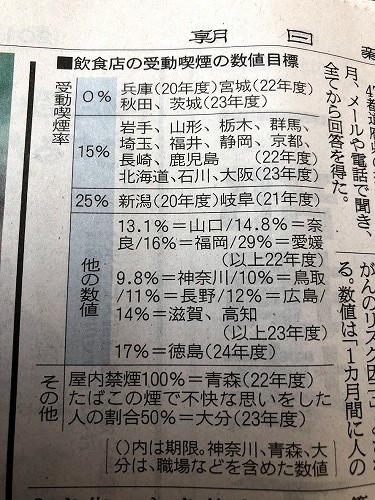

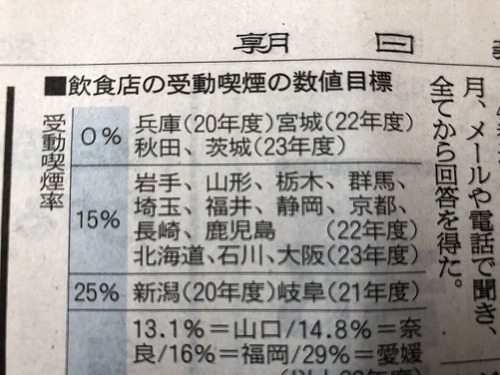

兵庫県は秋田、宮城、茨城と並び、

100%の規制をしようとしていることが、

新聞記事で分かりました。

是非、やってほしいことです。

受動喫煙防止 32道府県が目標値設定

朝日新聞の記事によれば、

他の人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙。

対策はがん予防に欠かせないが、

その目標値は国のがん対策の指針には盛り込まれなかった。

ただし、32都道府県が、

受動喫煙を最も受けやすい飲食店での数値目標を独自に設定していた。

このうち、秋田、宮城、茨城、兵庫の4県は

「0%」の目標を掲げ、対策を進めている。

47都道府県の担当者に8月、

メールや電話で聞き、全てから回答を得た。

受動喫煙は「予防可能ながんのリスク因子」とされる。

数値は「1ヶ月間に人の煙を吸う機会があったか」

と問う調査に「あった」と答えた人の割合を示す。

2017年度からの国の指針「第3期がん対策推進基本計画」

の内容を議論した厚生労働省の協議会は、

当初、飲食店や家庭での受動喫煙を0とする目標を入れることを求めていた。

だが、受動喫煙対策を強化する

健康増進法改正案がまとまらず、先送りになった。

2018年3月に閣議決定された3期計画は、

「2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて

受動喫煙対策を徹底し、

望まない受動喫煙のない社会を

できるだけ早期に実現することを目標とする」

と記すにとどまった。

国の計画に基づき、

計画をつくる都道府県の対策はわかれた。

秋田は18年3月策定のがん対策推進計画で、

23年度までに飲食店や家庭、

職場などすべての場所での受動喫煙率「0%」を目標とした。

今年6月には条例を制定。

小規模でも従業員を雇う飲食店に喫煙室の

撤去費用などを助成し、25年度から

原則、屋内禁煙を義務付ける。

担当者は「秋田は、がんによる死亡率が全国的にみて高い。

たばこ対策は健康寿命を延ばす為の最大の対策だ」と話す。

受動喫煙対策に詳しい大和浩・産業医科大教授は

「目標値を掲げるならば当然、ゼロだ。

秋田などど4県がそのような計画をつくったことを評価したい。

目標を掲げることで対策が進むはず。

先進自治体の取り組みは、他の参考になる。

健康寿命が延伸するといったデータが積み重なれば、

国の対策にも影響を与えるだろう」と話す。

禁煙の取り組み 喫煙者に禁煙を求めるのは難しい

これまで、我が社では社員の健康上の理由と、

接客での匂いの問題から、禁煙の取り組みをしてきました。

お客様に接客するとき、

たばこの匂いはお客様に嫌われるのです。

社員を採用するとき、

喫煙者には職場では禁煙できるかどうかを確認します。

喫煙者には、職場で禁煙をすることを条件に採用しました。

お酒をやめられても、

タバコはやめられないと言われています。

その通りで、禁煙を約束して入社した社員でも、

その後こっそり、職場を離れて喫煙をする人が出てきました。

男子社員を採用して、

禁煙の誓いをしてもらっても、

喫煙が止まらない人が何人もいました。

禁煙手当も効果なし

そこで、喫煙者と話し合って禁煙を実行出来たら、

禁煙手当を支給することにしました。

禁煙の誓約を交わして禁煙手当を実行しました。

しかし結果は、禁煙手当を受け取りながら、

こっそり喫煙する人達のグループ化してきました。

喫煙する人たちは、なんとなく喫煙グループを作って、

お互いが喫煙がばれないように、工夫していました。

しかし喫煙は隠しても匂いでわかるのです。

禁煙手当は効果がないので、止めました。

就業中の禁煙 誓約を守れない社員

採用時に、禁煙の誓約は続きましたが、

誓約を守らない男子社員はいました。

社長にばれないようにするため、

喫煙者は社長のそばに近づかなくなり、

なるべく遠ざかっていました。

個人面談をすれば、匂いが伝わってきます。

煙草を吸っているんですか?と質問すると、

吸ってませんと言い張ります。

休憩室で周りの人が吸っている匂いが、

自分の衣服に染み込んだ匂いだと弁明していました。

喫煙する人は、自分を正当化するために、

いろいろな会社批判が始まりました。

これでは、会社がまとまりません。

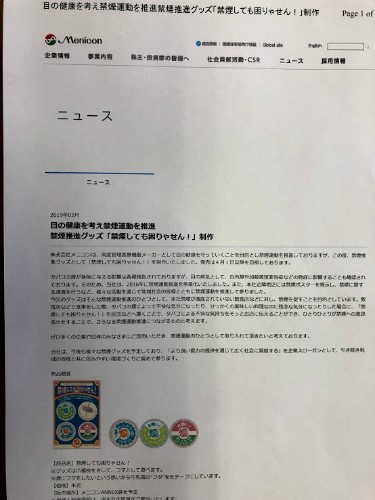

禁煙活動に取り組むメニコン

取引先のメニコンの田中英成社長は、禁煙を社内で訴えています。

そして、会社の定款にも、

禁煙活動を一つの事業とするように定款に盛り込みました。

田中英成社長と話をしたとき、同じように喫煙する社員は社長のそばに寄ってこないという話を聞きました。

同じことがメニコンにも起きているようです。

受動喫煙防止 国の政策の阻害要因

政府が自動喫煙防止に取り組めない理由に、

たばこの収益が国庫の財源になっていること、

国会議員自身が禁煙できない議員が

沢山いるということも言われています。

オリンピックを機に、

日本中が禁煙になればよかったのですが、

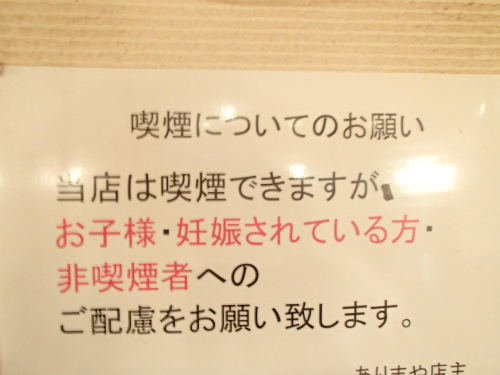

禁煙の場所は公共施設では実行されても、民間

の飲食店ではその広さや資本金などでほとんど規制がなくなりました。

受動喫煙防止 民間では

一般の飲食店でも、受動喫煙防止のために、

禁煙はその店のオーナーの判断に託されました。

しかし、飲食店でたばこの被害や迷惑を感じるのは、

オーナーではありません。

そこに同席したお客様が受動喫煙の被害者になるのです。

携帯電話の場合は施設管理者がマナーを勧めた

携帯電話が普及し始めたころ、

携帯電話のマナーは、個人の判断に任されていました。

電車の中でも、飲食店の中でも、

人の集まる場所でも、

携帯電話で話す人の声が聞こえていました。

しかし、ある時期から、人が集まる公共施設、

電車や飲食店などでの携帯電話の利用は、

施設管理者の働きかけで、

モラルの問題として社会的に規制が根付いてきました。

今では昔のように人が集まる公共施設、

電車や飲食店などで大声で携帯電話で話す人はほとんどいません。

この規制が広く国民に浸透していったのは、

公共機関や携帯電話を販売する会社のマナーの呼びかけだと言えます。

個人個人が個人に対して注意することは、諍いの素になります。

そこで、携帯電話の利用を規制したように、

日本たばこ産業、施設を管理するもの、

あるいは自治体などがマナーの面からも

受動喫煙防止の活動をしてもらいたいものです。

一番似つかわしいのは政府です。

その政府が法律による規制をできなかったことに問題があります。

2019年9月23日(月)

タバコの害が眼の障害に影響するのでメニコンは企業の社会的責任として禁煙啓蒙活動に取り組んでいます。

タバコの害と目の病気とのつながり

株式会社メニコンは、2016年6月27日(月)に、

禁煙運動推進の事業化について、定款に追加致しました。

喫煙者の身体に与える影響は各種報告されておりますが、

目の病気として、白内障、加齢黄斑変性症や緑内障の

発症に影響することも確認されております。

メニコンは目に携わる企業であり、

高度管理医療機器メーカーとして従業員はもちろん、

お取引先様や地域社会の皆様にも禁煙運動を推進して参りました。

今後は禁煙運動の推進を事業化する為、

「禁煙運動推進のための研修会、

講習会など各種教育事業に関する企画、立案、制作、運営

ならびにコンサルティング業務」などにも取り組んで参ります。

「より良い視力の提供を通じて広く社会に貢献する」

を企業スローガンとして、

今後とも地域の皆様と共に住みやすい環境づくりが出来るよう努めて参ります。

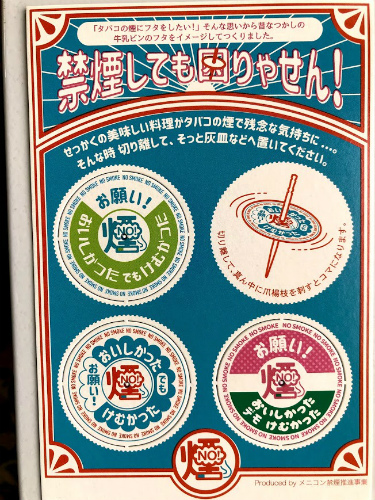

メニコンの禁煙啓蒙活動

メニコンは駄洒落が好きな会社です。

メニコンという社名自体も、ダジャレで名付けられた社名です。

元々は東洋コンタクトレンズという地域名を掲げた会社でした。

テレビ広告を始めた頃、東洋コンタクトレンズでは、

名前を覚えて貰えないので、目にコンタクトを入れることから、

メニコンとダジャレにかえたのがメニコンの始まりです。

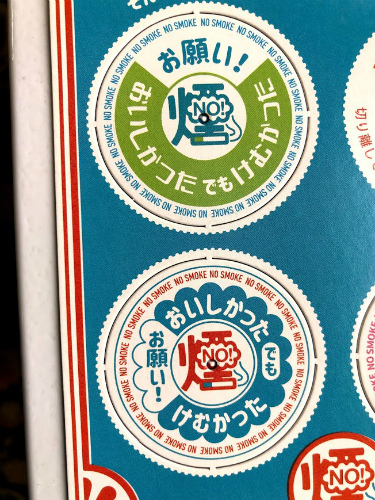

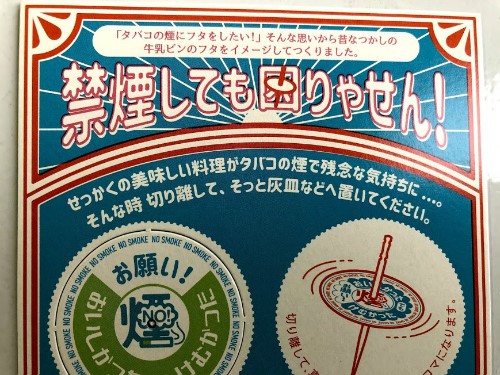

今回メニコンの禁煙啓蒙活動にもダジャレが活かされています。

それは、禁煙しても困りゃせん!という、ネーミングです。

困るとコマが回るが、ダジャレになっているのです。

タバコは止めたくても、止められない

「タバコをやめようかな……」とも思うけど、

「禁煙なんていつでもできる」と楽観していませんか?

現在、タバコを吸っている人のうち、

およそ3人に1人が「タバコをやめたい」と思っています。

ところが、タバコを吸う人の割合は、ここ数年横ばいです1)。

つまり、タバコをやめたいとは思っていても、

禁煙に成功している人は多くないということです。

外国の調査でも、禁煙に挑戦して6ヶ月以上続いた人は、わずか1割ほどです。

禁煙を続けるのは、あなたが思っている以上に難しいのです。

厚生労働省:平成 29 年国民健康・栄養調査結果の概要 2017/10/11参照

タバコがやめられないのはニコチン依存症

「今度こそ絶対にタバコをやめる!」と決意しながら、

何故ついまた吸ってしまうのでしょうか?

自分の意志が弱いからでしょうか?

いいえ、実はニコチンのもつ依存性が原因なのです。

どのようにしてニコチン依存症になるのでしょうか。

タバコを吸うと、

ニコチンは脳にあるニコチン受容体に結合します。

すると、快感を生じさせる物質(ドパミン)が

大量に放出され、喫煙者は快感を味わうことができます。

これが、「タバコを吸うと落ち着く」「ホッとする」

といった効用が得られるしくみです。

しかし、30分もすると体内のニコチンが切れて、

反対にイライラする、落ち着かないなどの

離脱症状(禁断症状)があらわれます。

そして、その離脱症状を解消するために、

またタバコを吸うようになり、

そうしてニコチン依存症になっていきます。

こうなると、タバコをやめたいと思っても、

やめるのが困難になります。

ニコチン依存症から抜け出すのは、

ヘロインやコカインをやめるのと同じくらい難しいといわれています。

禁煙が難しいのは、ニコチン依存症によるものですから、

自分の意志の力だけで乗り越えられないのも当然といえるでしょう。

メニコンの禁煙推進グッズ

株式会社メニコンは、高度管理医療機器メーカーとして

目の健康を守っていくことを目的とし禁煙運動を推進しておりますが、

この度、禁煙推進グッズとして

「禁煙しても困りゃせん!」を制作いたしました。

発売は4月1日以降を目指しております。

タバコの煙が身体に与える影響は各種報告されておりますが、

目の病気として、白内障や加齢黄斑変性症などに

影響することも確認されております。

そのため、当社は、

2016年に禁煙運動推進を事業化いたしました。

また、本社近隣地区には禁煙ポスターを掲示し、

禁煙に関する講演を行うなど、

様々な活動を通じて地域社会の皆様とともに

禁煙運動を推進して参りました。

今回のグッズはそんな禁煙運動推進のひとつとして、

まだ禁煙が徹底されていない飲食店などに対し、

禁煙を促すことを目的としています。

タバコによる不快な気持ちを婉曲に伝える

飲食店などで食事をした際、

タバコの煙によって不快な気分になったり、

せっかくの美味しい料理なのに残念な気分になったりした場合に、

「禁煙しても困りゃせん!」を灰皿などへ置くことで、

タバコによる不快な気持ちをそっとお店に伝えることができ、

ひとりひとりが禁煙への意思表示をすることで、

さらなる禁煙運動推進につながるものと考えます。

ぜひ多くの企業や団体のみなさまにご活用いただき、

禁煙運動のひとつとして取り入れて頂きたいと考えております。

当社は、今後も様々な禁煙グッズを予定しており、

「より良い視力の提供を通じて広く社会に貢献する」

を企業スローガンとして、

引き続き地域の皆様と共に住みやすい環境づくりに努めて参ります。

骨抜きになった改正健康増進法

2018年7月に成立した、

受動喫煙対策を強化する「改正健康増進法」では、

多くの人が利用する施設の屋内を原則禁煙に、

喫煙専用の室内でのみ喫煙できるようにし、

東京オリンピック・パラリンピック開催の

2020年4月までに全面施行する方針でした。

しかし、法案は骨抜きになってしまいました。

飲食店は「原則禁煙」としながらも、

①資本金5000万円以下、

②客席面積100平方メートル以下の店は

「例外」としてとして喫煙できるのです。

現実では5割を超える飲食店が「例外」になってしまいました。

個人や中小企業が経営する、

客席面積が100平方メートル以下の既存店には、

例外を認め「喫煙可能」などと標識で示せば

喫煙が認められているため、

禁煙か喫煙かは、店舗の判断に任されています。

政府の禁煙ジレンマ

本来、国民の健康を守る厚生労働省が禁煙を取り決めるべきです。

それができない背景に、

日本は「たばこ事業法」という法律によって、

国がたばこ事業から税収確保をしなくてはならぬ、

という台所制約があるからだと言われています。

つまり、厚生労働省は国の商売の邪魔をしてはいけないのです。

もう一つ考えられるのは、

自由民主党内のヘビースモーカー議員からの抵抗です。

喫煙者にはタバコは簡単には止められないのです。

国が法令で公共の場所や飲食店での

禁煙をきっぱりと決めればいいのです。

国民の健康を守るべきか、税収を守るべきか、

はたまた国会議員の嗜好を守るべきか、

自由民主党も悩みに悩んだようです。

禁煙するとタバコ嫌いになる?

私の友人の何人もの方が健康上の理由で、

たばこをやめています。

たばこをいったんやめると、

しばらくすると,身体からニコチンが抜けて、

他人が吸っているたばこの匂いが嫌になって来たそうです。

よくまあ、あんな臭い匂いのする

たばこを吸っていたものだと思うそうです。

私の若い頃の日活の映画スターは、

映画の中でタバコをよく吸っていました。

あの姿を見て、たばこを吸うことは

格好の良いことだと思い、吸い始めた人もいました。

以前はたばこを吸う人を受け入れられる社会でした。

私はたばこを一度も吸ったことがないので、

若いときからたばこの匂いが大嫌いでした。

しかし、たばこが嫌でも、

タバコを吸っている人に対しては遠慮があり、

おおっぴらにタバコは

嫌だと言えない時代が長らく続いていました。

最近になってやっと、

社会全体で煙草を社会的な悪だと認めるようになりました。

テレビを見ても映画を見ても、

画面の中で煙草を吸う姿は、ほとんど見られなくなりました。

調理人がタバコを吸うことは味覚が歪むので、

調理人はタバコを吸ってはいけないと言われています。

それでも、タバコを吸う調理人はいます。

受動喫煙防止 オリンピックとタバコ問題

オリンピックを機に、

日本全体が飲食店でタバコを吸えないように

法制化の取り組みがなされましたが、

自由民主党の中の一部の反対で、

100㎡以上の広い店舗だけに適用されて、

殆どの小規模店舗は、お店の判断に任されることになりました。

神戸の街を歩いてみると、以前のように、

ポイ捨てタバコはめっきり減りました。良いことです。

タバコの喫煙は、

社会全体にとって悪いことであるという意識が

もっともっと広がるようになって欲しいと思います。

まとめ 受動喫煙防止 禁煙活動は社会全体の問題

禁煙は難しい取り組みです。

個人の意思に依存できる程簡単なことではないようです。

治療を受けるほどの科学的対処方法すら必要です。

青少年にタバコの害を理解してもらう教育活動が、

初期の禁煙活動に効果を表すと予想します。

社会全体で、タバコは人間に悪であると、共通認識する必要があります。

喫煙者は非喫煙者を駆逐すると言われています。20%の喫煙者は、80%の禁煙者をお店から遠ざけています。

受動喫煙防止

外食をすると、気になることがあります。

一つは禁煙がどこまで進んでいるかです。

二つ目は、お通しが強制的に出されるかどうかです。

居心地の良い、又来たくなる居酒屋の条件にも繋がります。

喫煙の方は、禁煙者の気持ちは分かりません。

にんにくを食べている人は、

ニンニクを食べていない人の気持ちが分からないのと同じです。

煙草の匂いは、ニンニク以上の影響を持っています。

隣の席で何人もが煙草を吸うと、

その隣で息をするのも苦痛になります。

しかし、お店にとっては、

喫煙者も禁煙者も、同じ大切なお客様です。

二者択一とはならないようです。

そこで勧めているのは、分煙です。

分煙まで席が整っているところは、経営者の意識が高いお店です。

居酒屋のお店で、

一つの部屋が大部屋になっているような居酒屋での分煙は、

なかなか進みません。

しかし、禁煙者からは、

喫煙者の配慮ですむ問題ではありません。

お酒の味も、料理の味も、台無しになるからです。

二つ目のお通しの問題について、

最近は若い人を中心に、問題意識が高まっています。

喫煙者は非喫煙者を駆逐する

最近の男女の喫煙者は、男性が30%、

女性が10%平均すると20%です。

この20%のお客様を大切にすると、

結果的には80%の禁煙者をお店から追い出してしまう結果になります。

全面禁煙にすると、経営が好転したとう報告もあります。

ここは社会的傾向を分析して、どちらに基準を置くか、

お店のオーナーも思案のしどころです。

禁煙 関連記事 アーカイブ014年1月22日(水)

“受動喫煙防止 他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙 人の煙を吸う機会0%目標 ” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。

アルコールも大麻より依存性が高いし身体的にも有害です。そして酔っ払いは周りにも大変迷惑をかけています。私の周りの人は煙草を止めることができました。ですが酒を止めることはできないとアルコール依存症のようなことを言い張ります。ぜひこのブログでもアルコールの危険性や依存性などについて紹介してください。