里山は人の手が入った山です 山林に光りを当てるために伐採をします 実習林で伐採実習

投稿No:8811

里山は人の手が入った山です 里山の維持管理実習 伐採実習 兵庫県立淡路景観園芸学校⑪

里山(さとやま)とは、間伐とは、

里山(さとやま)とは、集落、人里に隣接した結果、

人間の影響を受けた生態系が存在する山を言います。

深山(みやま)の対義語です。

出典 Wikipedia 里山

今日は、実習林で間伐の実習演習です。

間伐はとても大切な役割があります。

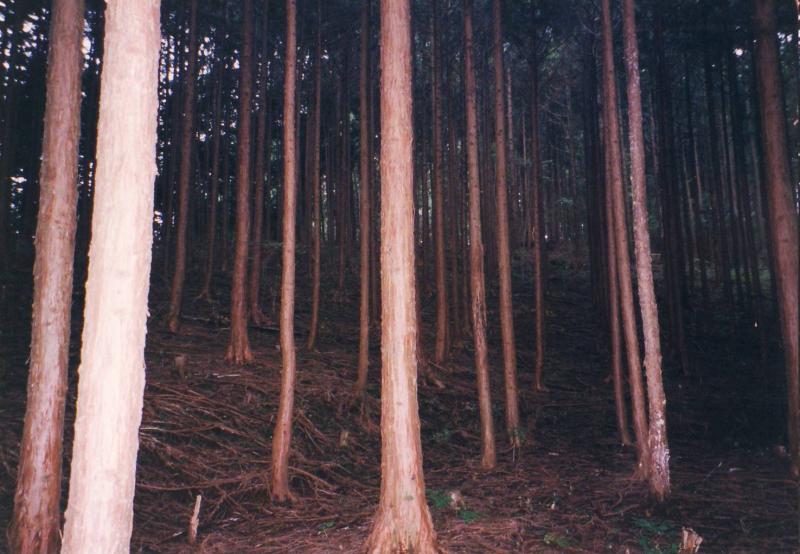

間伐が遅れると...

間伐されずに放置されている森林は、

林内が暗く、下層植生が消失し、表土の流出が著しく、

森林の水源かん養機能が低くなります。

幹が細長い、いわゆる【もやし状】

の森林となり、風雪に弱くなます。

真っ暗なヒノキ人工林 |  根が浮き上がったヒノキ人工林 |

間伐が適切に実施されている森林

林内に適度に光が射し込み、

下草などの下層植生が繁茂しているため、

水源かん養機能や土砂流出防止機能が高くなります。

幹が太く、生育が良くなり、

風や雪にも折れにくくなります。

下層植生が豊かになり、

多様な生物の生息を維持できるようになります。

|

出典 林野庁 間伐

里山には人の手入れをします 里山の維持管理実習 伐採実習は実習林で

里山とは、間伐の役割を学んだあとは、間伐の実習です。

淡路景観園芸学校には、実習林があります。

そこは学校から、

マイクロバスに乗って5分ほどの近距離です。

兵庫県立淡路景観学校は実習林を所有しているなんて、

すごいなぁと思いました。

自然林なので、イノシシが出没します。

12月にはイノシシの捕獲作業があります。

里山の手入れ 里山の維持管理実習 伐採実習の前に安全対策

立ち木を切り倒すことは危険なことなので、

実習の前に座学で注意事項の説明を受けました。

現場に付くと、安全のためにヘルメット着用です。

腰にはベルトを巻いて、

ハサミ・ノコギリを装着しました。

その実習林へ入り、実際に伐採等を行います。

山の斜面に入るので、長ゴム靴着用です。

両手は、軍手を着用しています。

ヘルメットを着け、長ゴム靴を履き、

装備を整えて山の中へ出発です。

里山の維持管理実習 森林の手入れ 実習の説明

実習林に入り、

実習予定場所で伐採の仕方の説明を受けます。

里山は人の手が入った山ですが、 ①里山の現状

現在の里山は、生活に必要な生産林として

利用されなくなって30年から50年が経過し、

さまざまな問題が生じています。

例えば、常緑広葉樹の繁りすぎ、笹やシダが密生、

蔓植物が繁りすぎ、竹林が拡大、

松枯れの拡大、楢枯れの拡大などが挙げられます。

里山の維持管理実習 ②現在の里山の維持管理の目的

本来里山・林の有している多様な樹木の、

例えば二酸化炭素の固定、洪水防止、

水資源の確保、生物多様性の保全、

環境学習、生涯学習、レクリエーション、

地域景観の維持などを十分に発揮させるため、

必要な手入れを行います。

伐採された樹木や竹の有効利用を図ります。

里山の維持管理実習 ③維持管理作業

管理作業

・低木管理(生産林としての管理)

薪炭林(しんたんりん)の施業として

行われていた15~20年周期の管理作業で、

伐採→萌芽→芽かき→伐採 の作業を繰り返すもの。

・高林管理(森林環境整備としての管理)

林床植物をはじめとする

生物の多様性を維持増進するため、中・下層の

除間伐や落葉かきなどを繰り返して、

上層の高木の下に多種多様な植物等が

生育する林を育てていくもの。

(中・下層の常緑樹の除伐、

ササ、シダ類の刈り払いを中心に行う。)

付帯作業

・歩道、作業路の整備、改修

(側溝、横断溝、排水管、階段等も含む)

・施設等の設置、改修(広場、ベンチ、案内板、標識等)

里山の手入れ 里山の維持管理実習 ④実施作業

①道路から斜面の上下10m程度までの範囲にある

常緑の8m程度の木や低い木を伐採し、

林内にできるだけ光を取り入れる。

②伐採した木の幹、枝葉は1.5m程度の長さに切って、

比較的平坦な場所にまとめる。

使う道具:伐採用のこぎり(長さ30cm)、

剪定のこぎり、はさみセット

里山の維持管理実習 ◎立ち木伐採作業の留意点

①倒す方向の確認

倒す方向は周囲の地形、障害物の有無、立ち木の傾き、

風向きなどを考慮して決める。

傾斜地の場合は、一般に横、または斜め下の方向に倒す。

作業場所、退避場所、の灌木を整理し、足場を確保する。

②指差し安全確認と作業開始の合図

情報よし、周辺よし、前方よし、足元よし、退避方向よし、

これらを確認して作業を始める。

「伐倒作業を始めます!」と周囲に声を掛けて始める。

木が倒れ始める前に「倒れます!」

と周囲に声を掛けて安全な場所に退避する。

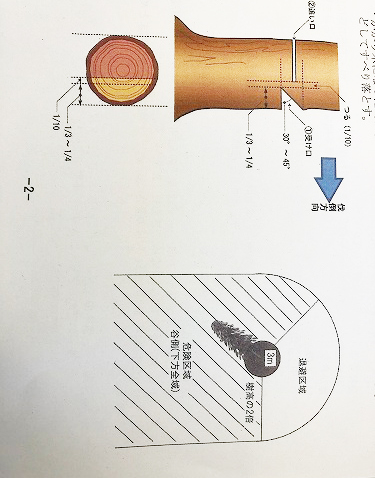

③伐木

①受け口切り

・倒す方向から直径の3分の1~4分の1程度まで

水平に切り口を入れる。

・切り口に対して30度~45度の

角度をつけて斜めに切り込みを入れる。

②追い口切り

・直径の10分の1を目安としてつるを残す。

・くさびを打ち込むなどして、ゆっくり倒す。

『「つる」とは

樹木の伐採を行う際に樹木が倒れる側に

挿入する切り込みである追い口と、

伐採作業を行う側から挿入する切り込みである

受け口のそれぞれの高さには違いを設けます。

この高さのズレのことを「つる」といいます。

受け口と追い口それぞれの切り込みに

微妙な高さであるつるを設ける事によって、

このつるが高い方の切り込みに

向かって樹木を倒すことができます。

このつるの調整を自在に調整することによって、

樹木が伐採する方向を任意で決める事ができる上、

どんなに太い幹を持つ樹木であったとしても、

つるをより高くすることで切り込み口に

かかる圧力を高めることが出来るので、

容易に伐採作業を行うことができるのです。』

出典 伐採作業の用語解説

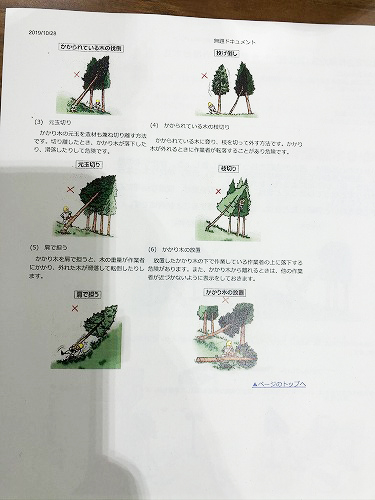

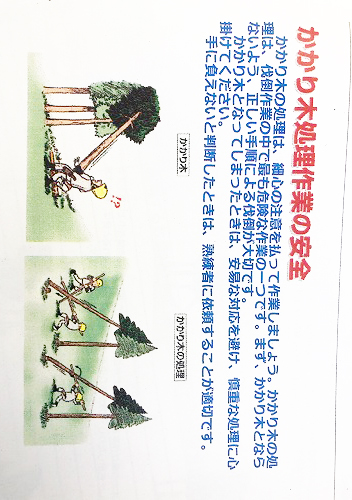

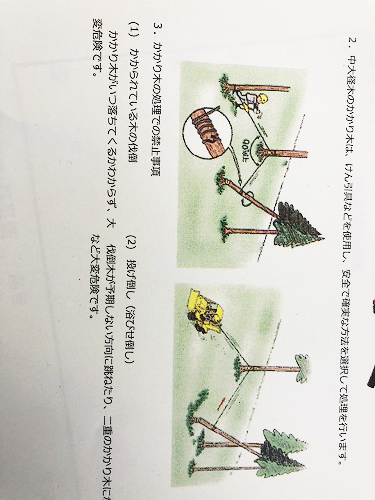

④かかり木処理

ほかの木によりかかったときは、

ロープなどを利用して木を回転させる。

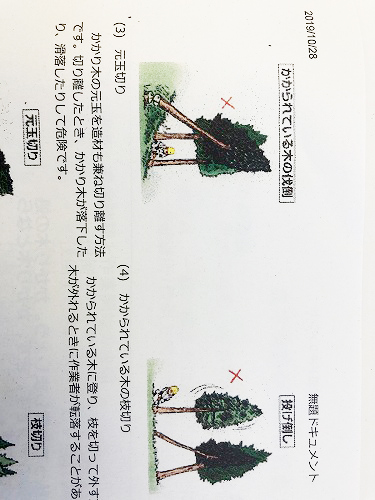

かかり木の処理での禁止事項

①かかられている木の伐採

②投げ倒し(浴びせ倒し)

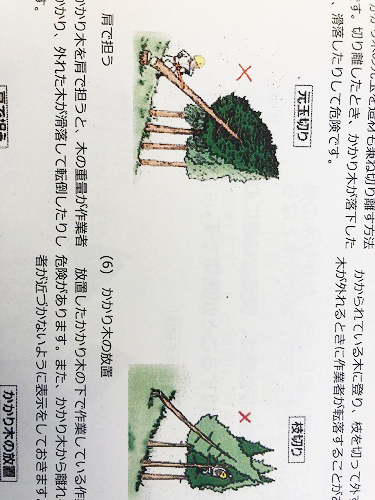

③本玉切

④かかられている木の枝切り

⑤方で担う

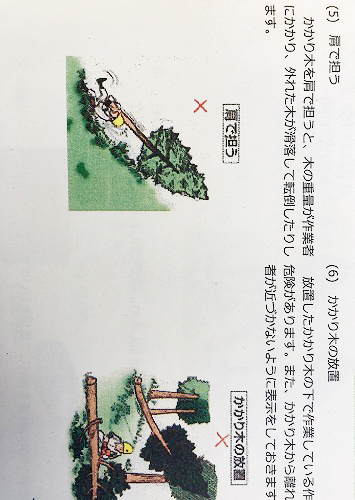

⑥かかり木の放置

里山の手入れ 初級研修では、ノコギリで伐採

受講生は素人なので、伐採作業に使用する

チェーンソーのような本格的な機械は

使わせてもらえません。

貸与されたのこぎりで地道に作業をすることになります。

これは、なかなか大変です。

慣れない作業に、皆さん苦労していました。

まずは細い木を使って、

受け口切りと追い口切りの感覚を掴みます。

立木は、細くても以外に重いのです。

立木が倒れてきて当たると、重大な事故になります。

伐採木の倒れる方向の測定をしてかかり木を防ぎます。

里山の維持管理実習 伐採実習はお天気が良くて良かった

先月と違って、今月の実習はお天気の良い日だったので、

比較的作業はしやすかったです。

座学では分かりにくいことも、

実際に実地体験すると深く理解したり

納得できることが多いものです。

それにしても、生涯学習講座の実習が

こんなに本格的だとは思いませんでした。

ずいぶんハードな実習となりました。

2020年11月6日(金)