鰹のタタキ 土佐の鰹のタタキ 楠長、土佐久礼(とさくれ)田中鮮魚店の鰹のたたき

投稿No:8450

カツオのタタキ 楠長、土佐久礼(とさくれ)田中鮮魚店の鰹のたたき。なぜ、おいしいのか?

カツオのタタキ

高知に出張したU君のパパから

送ってくれたカツオのたたきが届きました。

カツオは花かつお、生節、たたき、酒盗など、

どれも美味しいので好きです。

今回は鰹のたたきに焦点を当てて、

なぜ土佐のカツオのタタキは美味しいのか、調べてみました。

土佐の鰹のタタキが美味しいわけ ①漁場が港から近い

土佐の近くに黒潮が流れていて、

黒潮に乗ってくる鰹の漁場が近いのです。

春が初カツオ、秋が戻りカツオと呼ばれて

1年に2回の旬があります。

漁場が近いので、カツオの水揚げの処理も早いのです。

釣れたばかりの新鮮な鰹は

まだ身が柔らかい状態で水揚げされてくるので、

かつおは柔らかく上質なのです。

高知で生のカツオが食べられるのは漁場が近いからです。

通常カツオ漁は遠洋で行われています。

鰹を釣り上げたらすぐに冷凍しています。

高知はその日のうちに港へ持ち帰るため、

新鮮な状態で水揚げができています。

冷凍か、生か、その違いが美味しさの違いです。

土佐の鰹のタタキが美味しいわけ ②選別の力

鰹の全てが商品として販売されているわけではありません。

生臭くて肉質も固いカツオもあります。

これは鮮度には関係なく個体差なのだそう。

運悪くこのような鰹にあたってしまうと、

カツオ嫌いになる可能性もあります。

土佐の鰹が美味しいのは、

他の地方よりもこの選別に力を入れているからです。

選別には水揚げ状態やその後の色、

動きの変化などで見分ける専門技術が必要です。

選別の眼をもつ漁師や流通関係者人がいることが

美味しさの秘密というわけです。

土佐の鰹のタタキが美味しいわけ ③かつおを食べる文化

高知市の1世帯当たりで消費されたかつおは、

5,163gで他を大きく引き離し、日本一になっています。

高知県でのカツオの消費量は全国平均の約5倍〜6倍も多いのです。

つまり、高知県民は毎日のように鰹を食べているということです。

これなら鰹に舌が肥えてくるのです。

そんな高知の市民にカツオを提供するとなると、

お店も選別に厳しくなります。

納得のいかない鰹は提供しない

というのが暗黙のルールなんだそうです。

土佐の鰹のタタキが美味しいわけ ④調理方法 藁焼き 薬味

一番おいしく味わうのは、

とれたての生のカツオをワラ焼きにして

そのまま食べる味わい方です。

二番は生カツオをワラ焼きにして、

一旦冷凍したものを、後から解凍して食べる方法です。

三番は冷凍物を解凍してワラ焼きにしたものです。

新鮮なカツオのウロコをそぎ落とし、

5枚におろして節にしたものの表面だけをサッとあぶってから

スライスし、薬味をたっぷり添えて

味わう豪快な漁師料理です。

カツオのタタキのお供に欠かせないのは

スライスした生ニンニクです。

カツオのタタキの由来

昔、まだ塩やタレといった調味料が高価だった頃、

漁師達は自分の手にタレや塩をすりこみ、

たたいて味をなじませたそうです。

少ない調味料で味をしみこませる知恵だったようです。

「カツオのタタキ」とは、

叩いて味をなじませたことでした。

藁で表面を焼く理由

カツオの表面を焼くことで、

硬い皮が柔らかく食べやすくなり、

同時に生臭さが消えておいしくなるからです。

ワラには少々の油分が含まれるため、

燃やすと火力が強くなるのです。

火力が強ければ加熱時間が短時間で済み、

外側だけをサッとあぶり、

中は生のままで味わうのが、タタキに適しているのです。

ワラのよい香りがカツオにもうつることも味が良くなります。

藁焼きの始まりは

ワラ焼きされるようになったのは、

土佐藩主・山内一豊が発祥に

関わっているとする説があります。

藩主・山内一豊が土佐に転封になったのは

慶長6年(1601年)のことです。

土佐の漁師はカツオを生で食べていましたが、

土佐藩にやってきた山内一豊がこれを見て、

当時多かった生魚による食中毒を恐れ、

生食を禁止したそうです。

刺身ではなく焼いて食べるようにお触れを出しました。

殿様のいうとおりにカツオを焼いて食べましたが、

たくさん焼いた中に最後まで火が通っていない

生ものが混ざっていました。

「せっかくだから切って食べてみよう」

と食べてみたところそれが大変おいしかったそうです。

そこからワラ焼きが誕生したという説です。

カツオのタタキ 人気の楠長

高知から届いたお店の名前は楠長です。

楠長は昭和27年の創業以来、

高知の食育の台所「大橋通商店街」にて始まりました。

小売、仲卸し、病院給食等、

多様な分野に従事しておられます。

屋号の「楠長(くすちょう)」の由来につきましては、

先代の名前「楠 長(くすのきおさ)」

をもじってつけられたものです。

現在、 四国はもとより、

全国に発送しておられ、とても人気あるお店です。

特にこだわっておりますのが、

一本一本手づくりの「生カツオの炭俵焼きタタキ」です。

楠長の鰹のたたき

添付の案内によると、楠長では、

素材となるカツオは、

新鮮で良質なものしか使われていません。

炭俵は、決まった農家の方より取り寄せ、

焼き方についても昔ながらの焼き方にこだわり、焼かれています。

炭俵はガスに比べ、火力があり、煙でいぶしてくれます。

また、通常のわら焼きのタタキに使用されるわらより、

焼きにばらつきがなく本当においしいタタキに仕上がります。

この焼き方は、先代が考案し、

歳月の中で手法を模索して、完成させたものだそうです。

タタキの本場”高知”でも、「楠長(くすちょう)」

だけのオリジナルのタタキと自負しておられます。

【出典:楠長】

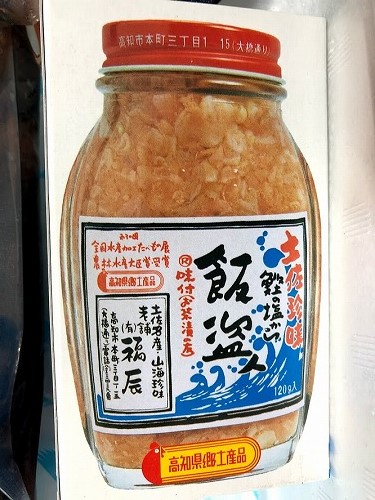

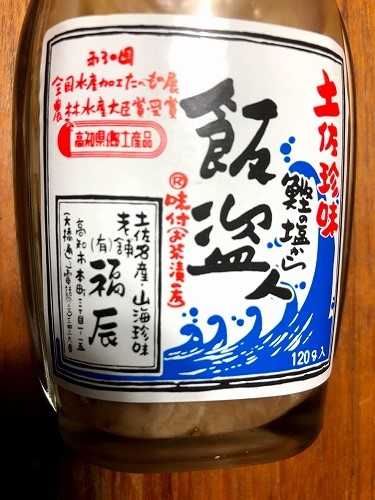

珍味 酒盗

土佐珍味飯盗人が一緒に入っていました。

どうやら酒盗のようです。

酒盗とは、鰹を使ったもののほか、鮪、鮭、鯛、秋刀魚

といった様々な魚類で作った製品があります。

また、内臓だけではなく、身も漬け込んだもの、

柚子や唐辛子で風味をつけたものなどもあります。

酒盗の語源

鰹の塩辛は近世には既に存在しており、

現在では高知県や鹿児島県の名物となってます。

酒盗は、昔ある殿様が

「酒がどんどん進む。酒を盗みたいほど箸が進む」

と言ったことから酒盗とよばれるようになりました。

一説には、土佐藩第12代藩主山内豊資が

土佐清水でこれを振舞われた際に名づけたという伝承があり、

それまでは身に塩を叩くようにして馴染ませていたことから

「鰹のタタキ」などと呼ばれていました。

鰹の胃と腸をよく洗い、辛口では20%、

甘口のものでは10%程度の塩を使用して漬け込んでいます。

メーカーにより酒、みりん、蜂蜜などで調味し、

半年から一年以上漬け込んでから出荷される。

内臓に含まれる消化酵素によって発酵し、

これがすすんだものは茶漬けにするととろける程になる。

飯のおかず、酒の肴として食べられることがほとんどです。

鰹の内臓は魚体が4 – 5キログラムで

50グラムの内臓が取れるそうです。

もともとは生利節を製造する際に大量に出る内臓を、

漁師や加工業者が塩辛にして食べていたものが

始まりであると言われており、

一般家庭で作られることは殆ど無い。

酒盗を料理の調味料として使った

様々な調理法が考案されている。

生で和え物などにしたり、アンチョビのように

加熱してチャーハンのような炒め物、

また煮物などに隠し味としても利用される。

【出典:ウィキペディア】

カツオのタタキの美味しい食べ方

① タタキは、刺身にする様に切って下さい。

② 薬味は、にんにくをスライスしたものを基本にして、

ネギ・大葉を刻み、タタキの上に

振りかけてお召し上がり下さい。

※ 薬味は、タマネギを水にさらしたもの、

ミョウガ、ショウガのおろしなどでも結構だと思います。

また、最近、「塩タタキ」がほのかなブームになっていますが、

タレのかわりに、荒塩を小皿に入れ、

タタキをそちらにつけて召し上がっていただければ、

「塩タタキ」として、お召し上がりになれます。

ということでした。

2019年11月16日(土)

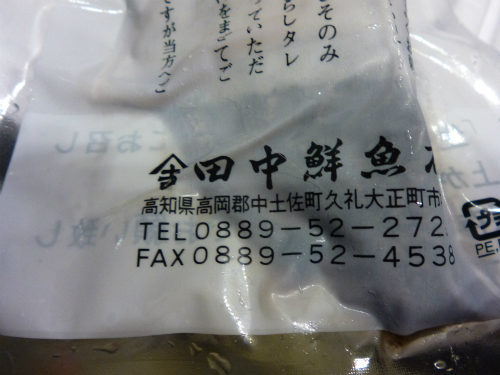

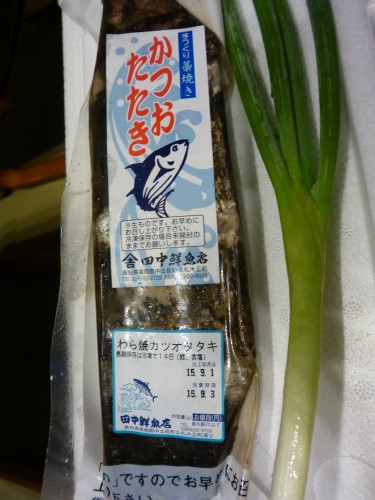

土佐久礼(とさくれ)田中鮮魚店の鰹のたたき。専門職人が焼いたわら焼きの鰹のたたき

かつおのたたきが土佐から、宅急便で届きました。

送ってくれたのは、U君のパパです。

お店は「田中鮮魚店」で、鰹の一本釣りの街として有名な、

土佐久礼(とさくれ)の魚市場の中にあるお店です。

鮮度が落ちないように、十分な保冷剤を詰めて、

発泡スチロールの箱に入って届きました。

中を開けてみると、ネギ、ニンニク、タレが一緒に入っていて、

まるで鴨が葱をしょって歩いているように、鴨葱状態です。

今夜の夕食は、この鰹のたたきが、メインディッシュです。

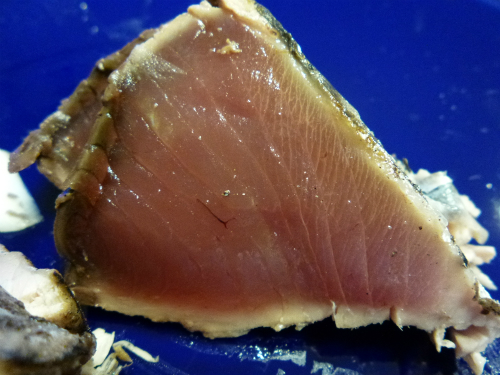

生のニンニクをかつおに挟んで、タレをつけて、一口で頂きます。

一緒に飲んだビールの美味しい事、もうたまりません。

今日は休日前の夕食なので、

ニンニクを生で沢山食べても、周りの人に迷惑をかけません。

鰹のたたきは、わら焼きが基本です。

焼き加減は、職人の技があるようです。

まとめ

高知県の名物料理「鰹のたたき」が

なぜ美味しいのか、調べてみました。

漁場に近い漁港に加え、漁師や流通者、提供者、

そして消費者の全ての方の眼と舌が

肥えているからこそ生まれる極上の味でした。

美味しくいただくために工夫を重ねた土佐の文化が根底にありました。

2015年9月2日(水)