沖縄恩納村の珊瑚礁にも、オニヒトデが発生しています。若い珊瑚の芽を食べないか心配です。

沖縄恩納村の珊瑚礁にも、オニヒトデが発生しています。若い珊瑚の芽を食べないか心配です。シャコ貝は、船で捌いて刺身で頂きました。

【長寿社会の沖縄であっても、健康維持の秘訣は、ストレスを溜めないことです その10】

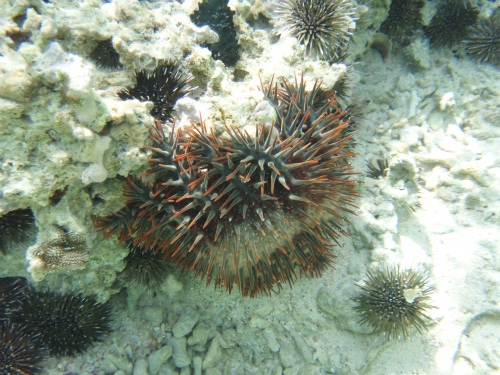

沖縄恩納村の珊瑚礁にも、オニヒトデが発生しています。

恩納村の海に来ていますが、

今日は、潮が引いていて、水

深はそれほど深くなっていません。

あっちこっちシュノーケリングしていると、

上間光元さんと水中で出会いました。

上間光元さんの後を着いて泳いでいくと、

上間光元さんが明光丸に乗っていく姿が見えました。

上間光元さんも、松葉博雄に気が付いて、

手を挙げて、「タコをあげましょうか?」

というような連絡に聞こえました。

しかし、シュノーケリング中なので、

「いただきます」という返事はしていません。

上間光元さんは、船からまた下りて、

この後も、まだまだタコを穫り続けています。

沖縄の珊瑚礁では、白化現象が起きて、

たくさんの珊瑚が死滅していますが、

ここムーンビーチ沖では、

少しずつ新しい珊瑚の芽が出ていることに気づきます。

まだ直径は、5センチとか10センチほどの

小さなサイズですが、

あちらこちらに新しいサンゴの芽が出ています。

別のところにシュノーケリングしていくと、

金城正則さんが貝を穫っているところに追いつきました。

金城正則さんは、貝の穫り方が上手です。

岩の上から見ると貝の形が見えなくても、

横から入り込んで、

天井に張り付いているサザエや

タカセガイを捕まえて見せてくれました。

かなり長い時間、呼吸を止めて、素潜りで潜っています。

松葉博雄は、それを横から写真に撮ってみました。

また、あちらこちらの珊瑚を見てまわります。

別のところでも、珊瑚の復活現象がありました。

珊瑚の種類はたくさんあるので、

すべての珊瑚がテーブル珊瑚ではなくて、

岩のような珊瑚や凹凸のある、

とげとげしい形の珊瑚もあります。

このような珊瑚に混じって、

珊瑚を餌にするオニヒトデを見つけました。

オニヒトデは、触ると大変です。

大変な猛毒を持っているので、

オニヒトデを触ってはいけません。

道具があれば、オニヒトデを刺して、

船に揚げて、陸で焼くのがいいのですが、

オニヒトデは水中で捕まえて解体すると、

体の中から出てきたオニヒトデのタネが、

次のオニヒトデを作るばらまきになります。

オニヒトデが珊瑚を食べてしまうので、

オニヒトデは出来たら、

船に揚げればいいのですが、道具がありません。

かなり長い時間、

あちらこちら潜って遊んだので、

いったん船に戻ります。

どのぐらい獲れたのか見てみると、

たくさん獲れています。

この中で、適当な貝を捌いて、

船の上でお刺身を作ってくれました。

金城正則さんが、シャコ貝を開いて、

シャコ貝の刺身を作ってくれます。

シャコ貝の美味しいところは、

ひらひらとしたエンガワのところにあります。

シャコ貝は、硬く口を閉じていますが、

付け根の方を突くと、

割と簡単に開くようになっています。

シャコ貝に沿って、身を切り出して、

海の水でサラサラと洗って、刺身で頂きます。

少し潮味がついて、とても新鮮で美味しくて、

「これこそ漁師の味だ」という醍醐味です。

船の上から潮の引いた珊瑚礁を見てみると、

船のスクリューに当たりそうなほど

珊瑚が浮かび上がっていることが分かります。

空を見ると、やや曇って、

陽が少し西の方に傾いていることが分かります。

もうそろそろ帰港する時間が来ています。

午後、ゆっくり遊んだので、

たぶん距離にして、4キロか5キロメートルは

泳いでいると思います。

十分な運動をして、船に乗って、

前兼久港に帰って行きます。

帰る道では、船の軌跡が波を起こして、

次から次へと続いているのが面白いです。

船は港に入ってくると、スピードを落として、

所定の係留地まで進んでいき、

船同士が当たらないように、

発泡スチロールのガードのところに入れて、

繋いでから陸に上がります。

これから穫った貝を水揚げします。

重いクーラーボックスを二人で持って、

朝日会に運んでいきます。

夕方の朝日会では、

これが今夜の酒の肴になります。

2008年5月21日(水)