人間国宝の平良敏子さん死去 大宜味村喜如嘉地区 芭蕉会館 芭蕉布から糸を紡ぐ作業を見学

大宜味村(おおぎみそん)喜如嘉(きじょか)芭蕉会館があり、芭蕉布から糸を紡ぐ作業を見せてくれます。 第161回沖縄訪問(6)

人間国宝、平良敏子さんが死去 芭蕉布の復興と伝承者育成

芭蕉布の復興と伝承者育成に尽力した

人間国宝の平良敏子(たいら・としこ)さんが

13日までに死去されました。

101歳。沖縄県出身。葬儀・告別式は

16日正午から同県大宜味村喜如嘉板敷原232の2、

大宜味村火葬場で。

喪主は長男宏(ひろし)氏です。

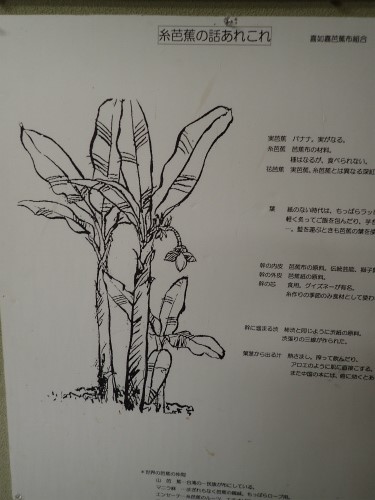

芭蕉布は多年草「糸芭蕉」の繊維を用いる工芸品です。

琉球王朝時代から盛んに生産されたが、

太平洋戦争後にほぼ途絶えていた。

技法の復興に取り組み、

2000年に芭蕉布制作と伝承者育成の功績から

人間国宝に選ばれました。

戦後、岡山県倉敷市の紡績会社に勤め、

社長から「沖縄の織物を残してほしい」

と言われたのを機に沖縄に戻り、

芭蕉布作りを始めた。

資料 沖縄タイムス 2022.9.15 より転載

芭蕉布会館へ見学した時のブログ記事

大宜味村(おおぎみそん)の喜如嘉(きじょか)

アヤメのような、

オクラレルカの花と水田を見た後は、

この近くにある芭蕉布会館に向かっています。

人通りの少ない地域ですが、

車の事故を未然に防ぐ為に、道路の脇には、

あちらこちらに

『美人多しゆっくり走ろう』

と表示されていました。

そんなに美人が多いのなら、是非ゆっくり走って、

美人とお会いしたいという気持ちになってきます。

しかし表示と違って、

そんなに美しい人と出会う事がないので、

車を停めて標識をもう一度読み直してみると、

美人の横に小さな文字で

「老いた」と注釈がついていました。

なるほど、お年寄りの美人が多いということです。

沖縄の村落には、

ごく自然にブーゲンビリアの木が茂っていて、

今はブーゲンビリアの花が咲いています。

ブーゲンビリアは、寒さに割と強くて、

淡路島でも戸外で越冬できています。

沖縄の各地区には、共同売店があります。

共同売店は、地域のコンビニエンスストアです。

共同売店では、日常の食べ物・飲み物、

日用品などが手軽に購入することが出来ます。

みんな顔馴染みのお店なので、

買い物だけでなく、

お店でおしゃべりをするのも楽しみの一つのようです。

どんなものが喜如嘉地区では販売されているのか、

車を停めて店の中に入って行ってみました。

この地域だけのものを探してみましたが、

残念ながら見つかりません。

すぐ近くには神社があって、

神社に続く階段が山の頂上付近まで続いています。

階段を上って、神社に参拝してみたかったのですが、

奧さんと片山正喜さんは、

神社には関心がないようなので参拝は見送りです。

この近くに、沖縄ならどこにもある公民館がありました。

この地域なら喜如嘉公民館です。

公民館があれば、そこには区長さんがいます。

区長さんは、この地域の代表で、

皆さんのお世話をして、報酬として給与を頂けます。

大宜味村にある芭蕉布の里は、

公民館のすぐ近くでした。

芭蕉布会館の近くには、

芭蕉の樹が沢山茂っていました。

芭蕉の樹とバナナの樹はとてもよく似ていて、

ちらっとみると、バナナやら芭蕉やら、

眼が慣れないと区別が付かないくらいそっくりです。

何しろ、

芭蕉の学術名は、

ジャパニーズバナナですから、

バナナのように実もなります。

細い路地を通って、

山手に向かって100mほど進むと、

鉄筋コンクリート造りの芭蕉会館が見えました。

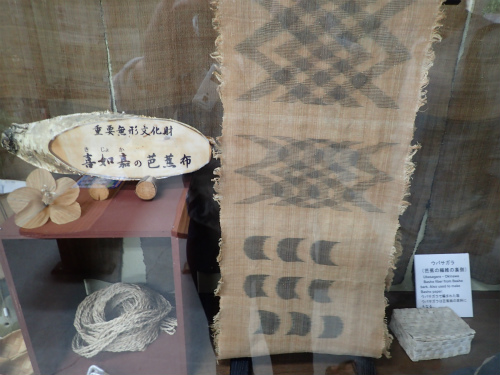

その昔、沖縄では、庶民が着用した布地に、

芭蕉布が使われていました。

しかし今では、芭蕉布を織れる人は、

ごくわずかで、その製法は

重要無形文化財に指定されています。

薩摩藩が琉球支配をしていたとき

、税金の中の一つに、調布がありました。

調布とは、芭蕉布の事です。

奄美大島では大島紬です。

大化の改新の頃、税制は租庸調・雑徭と言われていました。

米と並んで布地も税の一つで、

東京の田園調布の名前のように、

布を織って税として納める事を調布と呼んでいたそうです。

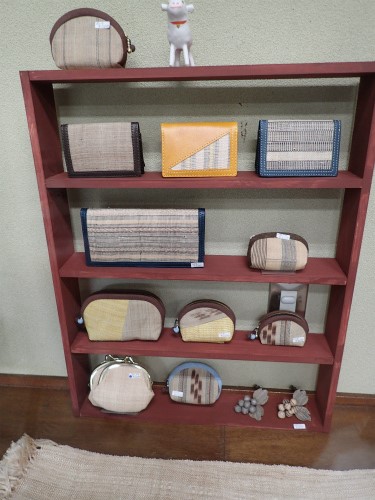

芭蕉会館の一階は、

芭蕉で作った製品が展示されていました。

芭蕉布は、沖縄の気候に適するように、

風通しが良くて、夏はとっても涼しいようです。

2階が実際に芭蕉布の工場になっていて、

それを見る事が出来ます。

しかし、写真撮影は禁止なので、

中の様子は撮れませんでした。

芭蕉を染色する為の木が

二階の通路に積み上げられています。

木から出る色で、

芭蕉の糸を染めているようです。

実際に芭蕉の繊維から糸を紡ぐ作業を、

高齢者の女性の方が黙々と続けておられましたが、

声をかけることや、写真を撮ることは、

ご本人にとってはストレスになるので、

禁じられています。

その為、2階の織物工場の写真は撮れていません。

大宜味村は普段通りすがりの村でしたが、

集落に入ると、沢山のものがあること分かりました。

特に感動したのが、この辺りは緑が多く、

ヘゴヤシが群生していることです。

3時ごろまであちらこちら見て歩き、

今日はこれで帰ります。

2017年4月10日(月)