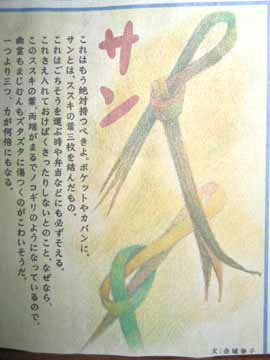

沖縄のおまじない 食べものに付ける 魔除けの「サン」てなに?

人参葉の炒め煮、巻貝(テラジャー)の味噌汁、魔よけの「サン」、家族を大事にする沖縄の伝統に感心しました。

【沖縄の心 こころの行方は自然開発か 自然保護か 創造と破壊に悩む沖縄のこころ その13】第84回沖縄訪問(13)

金城正則さんのお家に行きました。

前兼久漁港から、

金城正則さんのお家に行くまでに、

国道58号線があります。

国道58号線には、絶え間なく、

自動車が上りと下りの2車線を走っています。

信号がない場所を横断するので、イライラします。

思い切って、走り抜けようと思うと、

車が近づいてきて危険なので、思い留まります。

やっと、58号線を横断して、

金城正則さんのお家に着きました。

沖縄では、3月なのに、ビワがあります。

淡路島のビワを神戸ではよく食べるのですが、

淡路島のビワに比べると、

沖縄のビワは、1回り小さいサイズでした。

「どんなのかな」と思って、

味を利いてみると、

これが予想以上に美味しかったです。

さて、これから、金城家の台所で、

松葉家の家庭料理を伝えます。

子ども達が小さいときから大好きな

人参葉をこれから炊きます。

人参葉は、成熟した人参葉ではありません。

畑で人参を蒔いて、

だんだん大きくなってくると、

間引きします。その間引きされた、

まだ幼い人参についた人参葉を使います。

今夜の金城家のお客様には、

松葉博雄夫妻の他に、

冨着勝弘さん、絹子さん、孫の翔瑛ちゃん、

娘の知美ちゃんの冨着さんご一家が参加です。

冨着絹子さんが、

自宅で作って持ってきてくれた料理が加わります。

一緒に食事です。

たくさんの人が集まると、

賑やかになります。

冨着絹子さんが、

お料理を運んだお皿の脇に、

ススキの葉で結んだ、

おまじないを置いていました。

「これは何ですか?」と尋ねてみると、

「サンです」と、言われました。

沖縄地方の独特の文化なので、

ちょっと調べてみました。

「サン」とは、

ススキの葉3枚を結んだものです。

使い方は、ご馳走を運ぶ時や、

お弁当を持ち運ぶ時に添えます。

サンを食べ物の側に入れておくと、

腐ったりしないと言われています。

どうしてかと言えば、

このススキの葉は、

両端がまるでノコギリのようになっています。

幽霊もまじむんもズタズタに傷つくのが怖いので、

サンがあると、近づかないと言われています。

ひとつより、3つの方が何倍も威力を発揮します。

今日のクレアちゃんは、

少しお姉ちゃん振っています。

自分より年下の子がいると、

クレアちゃんは、

俄然お姉ちゃんになります。

1歳と3歳の違いです。

金城家の利絵ちゃんと、

冨着家の知美ちゃんは、

小学校、中学校で

一緒に育っていますから、幼馴染です。

今日、とても美味しかったのは、

冨着絹子さんが作ってくれた、

貝の味噌汁です。

貝は、いつも朝日会で頂いている

巻貝(テラジャー)を使っています。

作業が大変なのは、

テラジャーに付いた外側の付着物を

洗い取ることです。

付着物を取らなければ、

味噌汁に異物が入ってしまうのです。

冨着絹子さんは、冨着勝弘さんのお父さん、お母さんをとても大事にしています。

「冨着勝弘さんが、大好きで、

そのお父さん、お母さんだから、大好きです」

とお聞きしました。

幼いときから、

クレアちゃんと翔瑛ちゃんが親しんでいると、

この関係は当然、大きくなっても、

仲間ということになります。

一緒によく遊んでいます。

クレアちゃんは、

滑り台の使い方を翔瑛ちゃんに見せて、

滑ってみるように、誘っています。

子ども達がはしゃいでいると、

家の中が明るくなります。

しかし、子どもたちは、はしゃぎすぎると、

後から熱が出ることがあります。

さて、何時になったのでしょうか?

金城正則さんはお疲れのようで、

先に寝てしまいました。

10時を過ぎた頃、宴会はお開きです。

冨着絹子さんは、

金城家のワンちゃんのアレックスに声をかけて、

可愛がってくれています。

アレックスは、

人が近づいてくると、嬉しそうです。

「また、会いましょうね」ということで、

今夜はおしまいです。

3組の家族が、

美味しいご馳走をたくさん頂き、

ビールや泡盛をしっかり飲んで、

足元がフラフラするほど、

楽しい宴会となりました。

今夜も思い切り笑いながら、

時折、分からない沖縄方言の意味を尋ね、

聞き直しながら、楽しい団欒となりました。

今夜もすっかりご馳走になって、

ありがとうございました。

2007年3月11日(日)