名護市親川 沖縄民俗資料博物館 館長は眞嘉比 朝政さん 一代で民俗資料を収集

民俗資料博物館の館長は、眞嘉比 朝政さんです。一代で、博物館の民俗資料を集めたそうです。 第147回沖縄訪問 (10)

民俗資料博物館

ヤンバルに向かって、

松田光正さんとドライブ中です。

名護を出て、ヤンバルの方向に行く途中で、

民俗資料博物館を見つけました。

ここに寄ってみます。

民俗資料博物館では、沖縄の古民具や、

民芸品、その他の資料を集めて、展示しています。

これが県立や国立なら、

立派な施設に収まるのですが、

民間となれば、自費で集め、自費で展示場を作り、

自費で保存して、ほんの僅かの入場料を頂くだけです。

民俗資料博物館の入場料は、一人200円です。

それも、空箱に自分でお金を入れるシステムで、

本当に払っているかどうかは、確認していません。

確かに、古い生活用品が下から上の段まで、

積み上げられるように並んでいます。

自転車に木製の冷蔵庫を積んで、

アイスケーキを町に売りに来ていた人から、

アイスケーキを買った記憶もあります。

お米を一升瓶に入れて、棒で突いて、

精米していた頃の古民具です。

仏壇もあれば、土間には竈もあり、

このぐらいの狭い空間で、

たくさんの家族が、

団子になって生活していた光景が目に浮かびます。

趣味の収集は、カメラが沢山ありました。

ストロボを使ってフラッシュを焚いていたカメラです。

見て回るうちに、

どこかでこんな古民具を展示していて、

見たことを思い出します。

それは、笠形温泉せせらぎの湯にある、エーモン工業の会長、廣畑良記さんが集めた、古民具です。

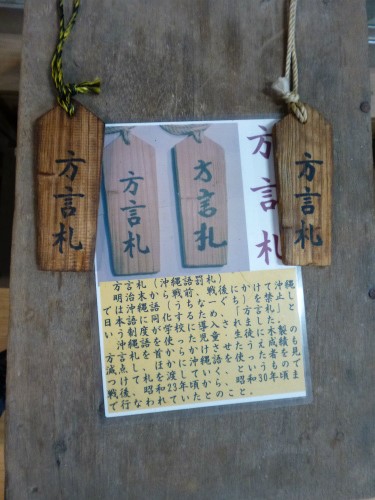

沖縄が本土復帰したとき、

これからは標準語を使いましょうという運動がありました。

学校では、沖縄の方言を使うと、

使った生徒には罰として、方言札と書かれた木札を、

首から掲げさせられたそうです。

名護湾では、イルカ漁がありました。

イルカを船で追い立てて、

名護湾の浅瀬に追い込み、

みんなでとどめをさして、

食料にしていたそうです。

数百頭のイルカの血潮で、名護の海は、

赤く染まったと言われています。

名護の町では、今は、イルカ漁はしていません。

これは、

「石のジーシガーミ」です。

説明には、こう書かれていました。

「石灰岩を彫ったタイプのジーシガーミ、

なんとも素朴なデザインですね。

琉球王国時代から、昭和初期までは、

亀甲墓(カーミヌクーバカ)などのお墓の中に遺体を安置し、

三年忌の時に洗骨して厨子甕に納めていました。」

こちらは国宝級天龍山 石窟仏教美術です。

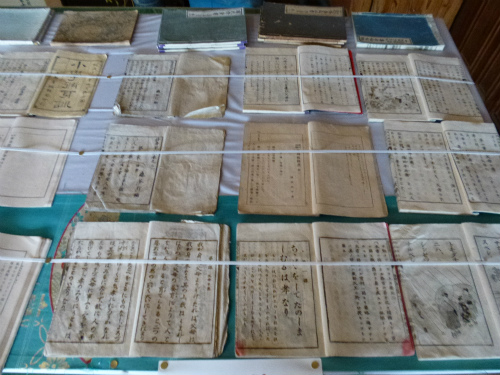

小学校や中学校で使った、

戦前、戦中、戦後の教科書が手広く集められて、

展示されています。

よくぞ、これだけ教科書を集めたものだと思います。

紐で保護されているので、

教科書をめくることができませんが、

貴重な資料であることは伝わってきます。

ランプの収集もありました。

電気が無かった時代のランプです。

天上にずらりとランプが吊されて、

なかなか壮観です。

奥の方には、

レコード盤がありました。

小さいのやら、大きいのやら、

たくさんのレコード盤です。

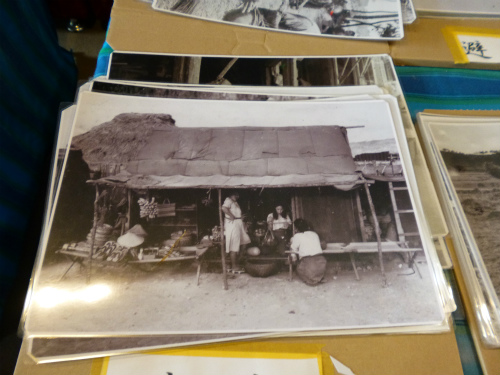

一枚一枚、写真に撮りたくなるほど貴重な、

戦後すぐの沖縄の生活を写した写真が、

たくさんあります。こんな生活をしていたことが、

写真を見れば、話で聞くより、具体的に分かります。

民俗資料博物館の館長は、

眞嘉比 朝政(まかび ちょうせい)さんです。

これだけの資料を、一代で集めたそうです。

眞嘉比 朝政さんは、こちらで休んでいって下さいと、

コーヒーをご馳走してくれました。

そして、これだけの資料を集めた時の、

苦労話を聞かせて頂きました。

2014年6月2日(月)

沖縄語研究会に入って勉強している者です、天秤棒の事を沖縄語では

何と呼ぶのでしょうか?教えて下さい、

貴重な物を保管するのに大変なご負担でしょうね、

敬服致します、2015/05/22 10:08

知名 保様

コメントを頂きまして、有り難う御座いました。

天秤棒の沖縄方言の呼び名につきましては、沖縄の友人に尋ねてみました。

昔は、天秤棒を使って、ヤギの重さを量っていたそうです。

竿秤は『ハカイ』、担ぐは『カタミーン』併せると濁音になり、

『カタミー・バガーヒー』となります。

ただし、地域によって、発音が変わったり、方言が入ってきます。

沖縄の標準語かどうかは分かりません。

松葉博雄