日本建国 神武天皇の全国統一 東征の途への出発地は宮崎美美津の港

投稿No:8442

日本建国 神武天皇のご偉業の全国統一 宮崎出張2019

神武天皇の東征

ウィキペディア(Wikipedia)神武天皇東征之図 (明治24年)安達吟光画

宮崎は神話の地です。

神話の中心は神武天皇が

宮崎から大和へ向かう、東征の始まりからです。

三人の社員と一緒に、宮崎観光に回りました。

レンタカーにするかタクシーにするか考えて、

タクシーにしました。

運転手さんを入れると六名なので

前三人、後ろ三人の席です。

前の席には女性2人、後ろの席も3人です。

狭いのですがみんな我慢してもらいました。

タクシーの運転手さんに時間制で交渉して、

飛行場に5時前に到着するようなスケジュールで、

宮崎市をまわってもらうようにお願いしました。

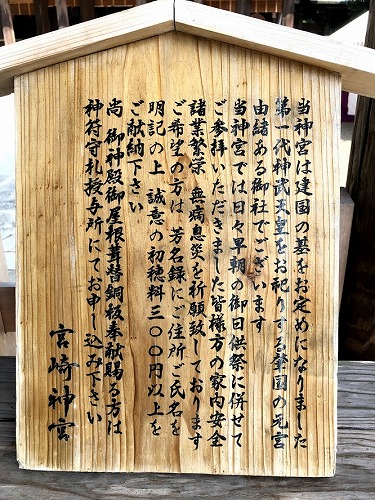

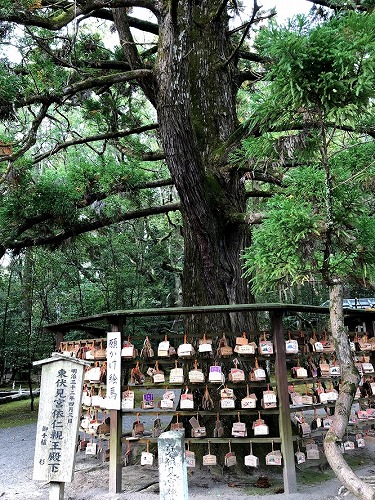

最初は宮崎神宮です。

神武天皇をお祀りする 宮崎神宮の創建

「宮崎神宮 略記」によれば、

宮崎神宮は神武天皇をご祭神としています。

神武天皇は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)から

五代目の御孫にあたります。

宮崎神宮が神武天皇とご縁が深いと言われる、

その理由は神武天皇は、

宮崎の美々津から兵を挙げて、

7年の後大和に至り、

橿原で第一代天皇として即位されたからです。

宮崎が全国統一への皇軍の

出発の地と伝えられているからです。

古事記や日本書紀に記されている、

神話の話ですが、

一人の建国の英雄記として略記を読むと、

ストーリー性のある物語です。

神武天皇のご偉業 東征の決意

神武天皇は45才のとき兄や諸臣を集め東征を提案し、

「全国を制覇し大和を都にしよう」と決意し、

美々津の港から船出され、

ご東征の途に就かれました。

青山が四方をめぐり、

その中に天磐船に乗って天降った神がいるということです。

この地こそ都をつくり天下を治めるのに

適した場所だろうと言うと皆が賛成しました。

10月、諸皇子と水軍をひきいて東征に出発しました。

目指すは中洲(大和国)です。

九州制覇

皇軍は、豊予海峡を通過して大分県に入り、

さらに福岡県を制覇して広島県にお寄りになりました。

中国地方制覇

挙兵した翌年、3月にはさらに岡山県に至りました。

そこで、3年をかけて軍備を整えられました。

大阪から大和へ向かおうとして苦戦

岡山から、大阪府の河内に上陸されたのですが、

大阪では、大和を治める豪族の

長髄彦(ナガスネヒコ)が神武天皇を迎え討ちました。

ナガスネヒコの軍勢は強く、

神武天皇軍は歯が立ちません。

土地の豪族が降伏しなかったので、

道を改めて海路紀伊の

国熊野地(和歌山県)から攻め入りました。

神武天皇は「太陽の神の子孫である自分たちが

太陽(東)に向かって戦うのは良くない」

と考え方向転換して紀伊半島の

東へ回り込むことにしました。

熊野から奈良は、苦難の連続

熊野に上陸すると、熊野では大熊が現れ、

軍勢は気を失います。

この大熊は熊野の荒ぶる神の化身だったそうで、

神武天皇も気を失いました。

そこへ、熊野のタカクラジという人が

天照大神と高木神(タカミムスビ)から

届けられた太刀を持って来ました。

神武天皇は目覚め太刀を握ります。

すると、荒ぶる神は自然に切り倒されしまい、

軍勢も目覚めました。

神武天皇は、高倉下(たかくらじ)や

八咫烏(やたがらす)のチュウキンによって、

大和に攻め入り、大和は平定されました。

大和制覇、神武天皇即位へ

神武天皇は、橿原に宮殿を建てて、

第一代の天皇(神武天皇)に即位されました。

ここに、我が国の建国が成就されたとされています。

この即位の日が、新暦2月11日に置き換えられ、

現在は「建国記念の日」になっています。

【参考資料:略記(宮崎神宮)】

運転手さんと、話ながら次の観光地を回りました。

東国原英夫 元宮崎知事

宮崎のタクシーに乗ると、

県外から来た人との共通の話題は、

元知事の東国原英夫さんの話です。

彼が立候補して、選挙演説を始めた最初は、

大変な人気だったそうです、

今では宮崎の恥と言われているそうです。

そのわけは宮崎知事に立候補したとき、

二期八年やらないと宮崎は

良くならないと言って、公約していたそうです。

それが途中から気が変わって、

中央政界の方に目がいくようになって、

宮崎県のことは眼中になくなったそうです。

これでは宮崎県民は怒るのも当たり前です。

新婚旅行のメッカだった宮崎

宮崎は、沖縄返還されるまで、

新婚旅行のメッカでした。

1960年代は、新婚旅行といえば、

飛行機で宮崎空港にきて、

宮崎の南国的な雰囲気を感じるような

海岸線を回るのは定番だったそうです。

沖縄が返還されると、

宮崎に新婚旅行に来るカップルは、

ピッタリと止まったそうです。

今回、運転手さんに昔新婚旅行に

必ず立ち寄った場所を、何か所か案内してもらいました。

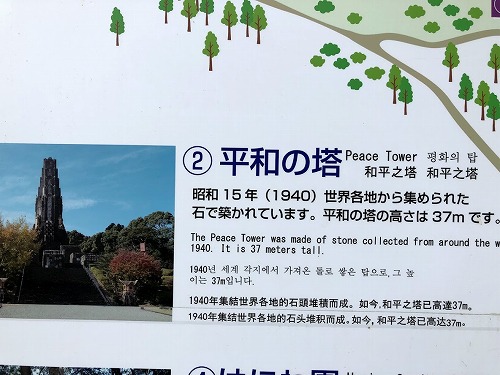

平和の塔

次に訪れたのは、平和の塔です。

旧宮崎市の北部、標高60mほどの

丘陵地帯にある平和台公園は、

宮崎市民に親しまれ、

観光客も訪れる人気スポットのひとつです。

そこに建つ平和の塔は、

遠目に見るとそびえ立つロケットのように見えます。

遠くからも目立つ宮崎市のシンボルであり、

その歴史的な背景もあって、

なんとなく心をざわつかせる不思議な存在でもあります。

平和の塔の前で、両手を合わせて手を叩くと、

塔の方から山彦のように、音が反射してきます。

叩いてみると確かに音が共鳴してきました。

「荒御魂像」と「八紘一宇」の文字が塔から撤去

「荒御魂像」と「八紘一宇」の文字が

塔から撤去されていた時期がありました。

1945(昭和20年)の敗戦後、

連合国司令部GHQの最高司令官であった

マッカーサーが政府と神道との結びつきを嫌い、

国家神道や軍国主義などを連

想するものを禁止する「神道指令」

と呼ばれる指示を出しました。

宮崎県でもその指示を受け、

「八紘一宇」の文字と武人を表す「荒御魂像」を撤去し、

塔は一時、ロッククライミングの

練習場になるほど荒廃したそうです。

しかしその後、戦争に至った過程を反省し

平和を希求するシンボルとしてこの塔を

再生する気運が盛り上がり、

「荒御魂像」は1962(昭和37)年

に、「八紘一宇」の文字は

1965(昭和40)年にそれぞれ復元されました。

この平和の塔を設計したのは、

大分県臼杵市出身の彫刻家・日名子実三(ひなごじつぞう)で、

日名子が作成した塔の模型に基づき、

日本大学講師で建築家の

南省吾(みなみしょうご)が

構造・仕様設計を行ったそうです。

日名子は、明治初期に「構造社」の中心メンバーとして活躍、

塔の内部に飾られているレリーフも

日名子の作品ですが、何よりも彼を有名にしているの

が、大日本蹴球会のシンボルとしてデザインした

八咫烏(やたがらす)のマークで、

それが今の日本サッカー協会にも

受け継がれて、歴代の日本代表のユ

ニフォームの胸を飾っているという訳です。

【出典:テゲツー】

2019年11月7日(木)

→次へ:宮崎出張2019(5)