税金投入の道の駅 道の駅 淡河(おうご)で人気の十割そば

投稿No:8437

税金投入の道の駅 道の駅 淡河(おうご)で人気の十割そば 神戸市北区にある道の駅淡河で十割そばを頂きました。

最近、ドライブしていたら、

目につくのが道の駅です。

道の駅は有効的な施設もあれば、

これで良いのかと、

考えさせられる道の駅もあります。

つまり、利用者から見ると、

やる気のない、道の駅も生まれているのです。

なぜこうなっているのか、調べてみました。

道の駅の目的は地域振興

「道の駅」は、

発足から20年以上経過し、

今では全国で1,107駅登録

(平成28年10月7日現在)されています。

施設内で何らかの購買を行っている利用者だけでも、

年間で2億人以上もいるそうです。

「道の駅」の役割りは、

① ドライブ中に、沿道の快適な休憩施設としての役割

② 観光振興だけでなく 地元産品の販売や加工を行い

地域の雇用を創出する産業振興などの役割があります。

平成27年8月14日に閣議決定された

国土形成計画では“「道の駅」について、

産業、教育、福祉等の様々な分野において

更なる機能発揮のための取組を進める”と示されています。

道の駅は、政府が関与している施設なのです。

道の駅は税金投入施設

道の駅は基本的に、

自治体が事業主体となって、

施設そのものは税金によって開発されていきます。

作った施設を、指定管理制度を活用した

第3セクターなどに任せて

経営してもらうというモデルが主流です。

道の駅のほとんどは、

初期投資は税金で作られています。

したがって、

「その部分」については、

稼ぐ必要がないという前提になってしまいます。

そのため、事業計画の段階から、

あまり売上げがあがらなくても

「成立する」というような環境になってしまいます。

立派な施設を税金で作って、

おカネはかかっているのに、

経営上、売上げのハードルが楽になる、

という歪んだ状況がここに生まれます。

道の駅の事業主体は自治体です。

道の駅の施設の運営を委託された業者や

産直施設への納入者は、

事業主体としての意識が希薄になりがちです。

結局、最終責任は自治体なわけですから。

「行政の事業を受けて施設を経営している」、

「誘われたので、産直施設に商品を納入している」、

という「受け身の姿勢」を生み出す構造も大きな問題になります。

初期投資だけでなく、

経営が行き詰まれば行政に救済を求める。

さらに、産直市場での売れ行きが悪ければ

「わざわざ出荷しても、どうせ売れない」と、

農家は商品さえ持って行かなくなってしまう。

こうなると、ますます経営は悪化します。

出典 東洋経済オンライン

神戸市北区にある、道の駅淡河(おうご)へきました。

ここは、駐車場が狭いので、駐車するのが大変です。

空きペースを見つけるまで、待機して順番待ちしました。

建物を新築したようで、新しい建物になっていました。

この道の駅は十割そばが有名です。

お昼はおそばにします。

お店の名前は「そば処 淡竹」です。

お昼は道の駅にある食堂「淡竹」で頂きます。

行列ができる程の込み具合で、

食券を買うのも順番待ちでした。

食券には、メニューが沢山あって、

何を選んでいいのか迷います。

食券の自動販売機の上には、

メニューと値段の表示がありました。

しかし、写真が無いので、判断に迷います。

定食の表示には、何が付いた定食なのか、分かりません。

定食に、そばを期待して食券を買ったのですが、

この定食にはそばがついていないことが、

後から分かりました。

そこで、そばを買って、追加です。

民間の食堂なら、写真付きのメニューを掲示しそうですが、

さすが、税金投入の道の駅です。

きめ細かいサービスはありません。

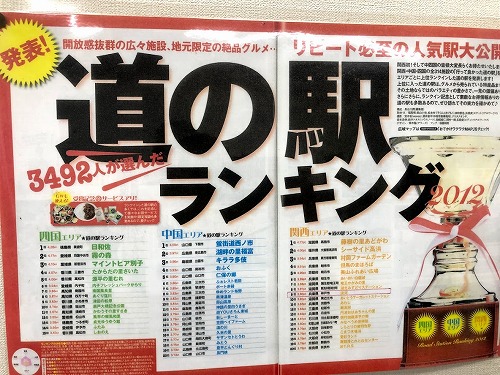

道の駅ランキング

店内には2012に発表された

道の駅ランキングが掲示されていました。

四国エリア

1位は徳島県の日和佐、

2位は愛媛県の霧の森、

3位は愛媛県のマイントピア別子でした。

中国エリア

1位は、山口県の蛍街道西ノ市、

2位は広島県の湖畔の里福富、

3位キララ多伎

関西エリア

1位は、滋賀県の藤樹の里あどがわ、

2位はシーサイド高浜、

3位は村岡ファームガーデンでした。

野菜や食品売り場を見て回りました。

規模としてはやや狭い店舗です。

この近くで生産された農産物が並んでいました。

特に、特徴のある農産物はありませんでした。

秋になると、柿の季節なので、

干し柿用の渋かきがありました。

買いたい気持ちですが、

柿の皮むきは自分でするので、

やや手間がかかることと、

カビが発生するリスクがあるので、見送りです。

道の駅 淡河 利用者からの評価

安くで新鮮な野菜が買えるというレビューが多い一方、

店内が狭いという意見もありました。

やはり十割そばは美味しいと人気のようです。

2019年11月4日(木)