赤福の朔日(ついたち)餅 関東と関西では 桜餅のかたちや作り方が まったく異なります,

投稿No:10219

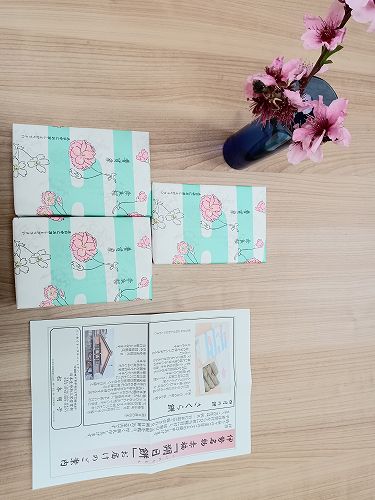

入手困難な 伊勢神社 赤福の朔日餅

先日、ありがたいことに

入手困難と言われている、

赤福「朔日餅(ついたちもち)」を頂きました。

この朔日餅は、伊勢の銘菓・赤福が

毎月一日だけ限定で販売する、

季節ごとの特別なお餅です。

伊勢には、毎月一日に普段より早く起きて、

神宮へお参りする「朔日(ついたち)参り」

というならわしが残っています。

無事に過ごせた一ヶ月を感謝し、

また新しい月の無事を願ってお祈りします。

その朔日参りを終えた人々をもてなすために、

赤福本店では月替わりの和菓子が

ふるまわれるようになり、

やがて全国にも届けられる朔日餅

という形になったそうです。

今月、四月の朔日餅は

桜餅です。

春らしい色合いでまとめられた、

爽やかで品のある包み紙です。

赤福の朔日餅は

毎月大変な人気で、

なかなか購入することが

できないものなのだそうですが、

こうして頂く事が多く、

奥さんは喜んでいます。

箱を開けると、

ふわっと桜の香りが広がってきます。

桜餅は、春の訪れを告げる

和菓子の代表格です。

和菓子と言えば日本茶です。

桜餅に合う様に、

奥さんが日本茶を入れてくれています。

この朔日餅を頂くのに選んだ日本茶は玉露茶の

一保堂茶舗の日本茶です。

一保堂茶舗とは、1717年(享保2年)に、

京都・寺町二条に本店を構える、

歴史ある日本茶専門店です。

皇室や茶道の家元との関係も深く、

長年にわたって本物の日本茶を

提供してきた老舗です。

歴史ある京都の老舗のお茶は、

やがり香りがよくて、

ひと口飲むだけで心が落ち着きます。

上質なお茶に、赤福の桜餅が

ぴったりだそうです。

桜餅は、ほのかな桜色に染めたもち米で、

こし餡が包まれています。

一般的に、桜餅はといえば、

もち米が粗めに砕かれていますが、

赤福の桜餅は、粒の立ったもち米を

そのまま使っています。

桜餅と言えば、

関東と関西では、

桜餅のかたちや作り方が

まったく異なるのをご存知でしょうか?

関西風の桜餅は、道明寺桜餅と呼ばれ、

もち米を蒸して粗く砕いた

道明寺粉を使います。

粒の残ったもっちりとした生地に餡を包み、

桜の葉で巻かれています。

食感はしっかりとしていて、

もち米の自然な甘みと

塩気のバランスが楽しめる、

素朴で温かみのある桜餅です。

一方、関東風の桜餅は

長命寺(ちょうめいじ)桜餅と呼ばれています。

小麦粉を水で溶いて焼いた

まるでクレープのような薄い皮で、

こし餡を包み、その上から

塩漬けした桜の葉を

巻いているそうです。

生地はしっとりとしていて、

甘さ控えめのこし餡と

香ばしい葉の香りが上品に

まとまっているのが特徴だそうです。

関西在住の私は、

ずっとこの道明寺タイプが

一般的だと思っていました。

お味の方は、私は甘い物が好きではないので

詳しくはわかりません。

こうして地域ごとに違う形で

親しまれてきた桜餅は

同じ名前でも、土地の文化や好みによって

まったく違う姿になるのは、

日本らしい面白さです。

もう少ししたら、

兵庫県はもう少ししたら

桜が満開になりそうです。

新年度に入って、

今年はバタバタしているので

ゆっくりお花見ができるかわかりませんが、

時間を作って、奥さんと一緒に

綺麗な桜を見に行こうと思っています。