島根県隠岐の島 壇鏡(だんぎょう)の滝 日本の滝百選、日本の名水百選 に選ばれています

隠岐の島 壇鏡の滝は日本名水百選 に選ばれた名水です。隠岐・大山国立公園旅行記 その3『古い地層から豊かな水が湧き出しています』に選ばれた名水です。

壇鏡の滝(だんぎょうのたき)を見つけに行きます。

壇鏡の滝は、島根県隠岐郡隠岐の島町にある

横尾山を源流とする那久川の滝で、

日本の滝百選と、

日本の名水百選にも選ばれています。

隠岐の島に来てみて気が付いたことは、

山の斜面が断層のようになっていて、

地質学的にもかなり古い年代の地層が

隆起したのではないかと思いました。

このような地層では、

思いがけない化石が出ることもありそうで、

近くに行って見てみました。

帰って調べてみると、やはり、古い地層でした。

詳しくはホームページ(島根県による解説)をご覧下さい。

隠岐は徳之島、奄美大島、沖縄と並んで、

闘牛が盛んな島です。

昔、隠岐に流された後鳥羽上皇をお慰めするために、

土地の人たちが闘牛を始めたという言い伝えがあります。

ここでは、闘牛と言わないで、

「牛突き」と呼んでいます。

闘牛用に育てられる牛は、

技を磨き、体力をつけるように

特別の育てられ方をしています。

ドライブをしていると、

強そうな毛並みのいい

黒い大きな牛が放牧されていて、

これが化粧回しをしめて、

牛突きに出る牛かなあと思いました。

もう一つ、隠岐で気が付いたことがあります。

それは、

水が豊富で、あちらこちらで滝がありました。

遠くから見える滝もあれば、

近くに行って見る滝もありました。

海の湾に面した静かな深浦の村には、

道路から50mも入れば、

見事な滝が見えました。

滝のそばに寄って見ると、

暑さをしのげるような涼しい風が、

滝から水を含んでしっとりとして流れてきています。

滝の霧を含んだ風に当たるだけで、

首の周りが涼しく感じました。

この滝に続く小径には、

道の傍に涼しげな花が咲いていました。

滝を見た後は、特にあてもなく

車を海のほうに向かってみました。

小さな寒村に行き当たり、

その先は日本海が見えます。

きっと冬は吹き付けるような強い北の風に、

波の潮の花がすぐ民家まで飛んできそうな狭い寒村でした。

隠岐の島らしいお家が見つかりました。

風除けに高い板塀を使っています。

高さは4mもあるような高い板を張り巡らし、

車が出入りできるほどの広さに玄関口が作られています。

それ以外は、壁のように材木で囲われています。

今は9月で、この板の壁は

何の役にも立っていないように見えますが、

極寒の頃になると、風は吹き付けて、

この塀のありがたさが分かる時期が来るのです。

隠岐の島の3つ目に気がついたことは、

隠岐の島の島中、どこかで道路を掘り返し、

小さな橋を架け、河川を改修していました。

まるで見本市のように大きいものから中ぐらいのもの、

そして小型のものまで

たくさんのタイプのパワーショベルを見ることができます。

原因が分かりました。

なんとここは、

今の官房長官、細田博之代議士の選挙地盤です。

先日の郵政民営化を問う、

衆議院の総選挙の看板が間もなく取りはらわれる直前で、

回収作業も始まっていました。

村の入口に、海に近い空き地があり、

そこに小さな祠がありました。

何が祀られているのか気になって、

うんと近くまで寄ってみました。

村の鎮守のご神体はなんと丸い石でした。

きっと古代の値打ちのある化石か、

奇石ではないかと思いました。

遠くから見た滝は、雲に包まれ、

あまりにも絶壁にあるので、

車では近づけないようです。

一応は目測をして、

車で近づいてみることにしました。

だんだんと山の奥に入っていくと、

先ほどの滝は樹の茂みの中に隠れ、

方向が分からなくなってしまいました。

壇鏡の滝(だんぎょうのたき)は

どこかわからないまま、

地図にのっている有名な滝を目指すことにしました。

見つけました。

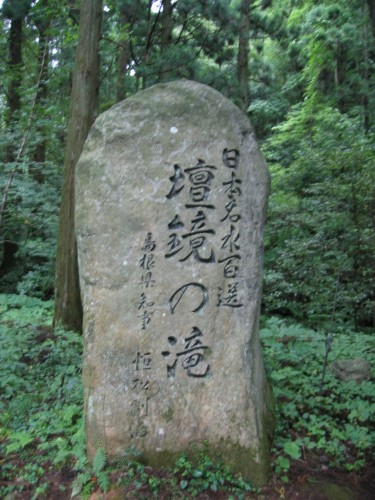

日本名水百選、壇鏡の滝の石碑がありました。

それは壇鏡の滝です。

日本名水百選は、この後も

各地の日本名水百選を訪ねています。

環境省が選んだ名水百選で、

松葉博雄がこの後に訪れている日本名水百選は、

兵庫県/神戸市 布引渓流 兵庫県/宍粟市

千種川 島根県/隠岐の島町 壇鏡の滝湧水

徳島県/三好市東祖谷山 剣山御神水 高知県/県西部 四万十川

などがあります。

檀鏡の滝には、車で細い道を進みます。

道の突き当たりに車が何台か停められる駐車場があり、

ここに鳥居がたっています。

この鳥居には謂れがあります。

むかしむかしのお話しです。

出雲大社から「樹を切り出すように」と、

神社の境内の樹を切り出すように要求がありました。

村人は困り果てました。

それは入口に大きな二本の巨木があり、

これを残したいからです。

そこで鳥居を動かして、

境内ではないということで、

二つの樹を残したということです。

一休さんのようなトンチで、

大切な御神木が守られたことになります。

鳥居をくぐり、壇鏡の滝(だんぎょうのたき)を目指して

細い道を進んでいくと、

回りには湿気と日陰を好む

隠花植物のシダがたくさん群生していました。

どことなくこれは屋久島に似た感じです。

細い道を掻き分けて1キロくらい行ったところに

壇鏡の滝(だんぎょうのたき)があります。

壇鏡の滝は右手と左手の二つあります。

岩壁に立つ壇鏡神社の両側に、

落差およそ40mの雄滝と雌滝があり、

雄滝は滝を裏側から見ることのできる

「裏見の滝」となっています。

滝の水を飲むと勝負ごとに勝つ

「勝ち水」としても知られます。

牛突きや相撲といった隠岐の行事に

出る関係者がこの水この水で清めて

行事に臨む慣習が今も続いています。

右手の方はパノラマ状に広がった

洞窟のようなところから落ちてきます。

細い雨だれのような滝の雨です。

これを外から見ます。

ハワイのシダの洞窟のような感じです。

神社に拝んで、

「いいことがありますように」と言っていると、

奥さんが「そうじゃないでしょ、健康でしょ」

と言うので、言い直しました。

参拝を済ませたあと、

もう一度鳥居の前の巨木に戻り、

あらためてここで写真を撮ることにしました。

ちょうど観光客の方がいたので、

お願いしてシャッターを押していただきました。

壇鏡の滝を見て、再び車に乗り、

佐山の牛突き場を目指します。

隠岐の島後(どうご)は、

ほぼ円形で、周囲はぐるりと海に面し、

中央部分は山岳地帯になっています。

地域は、五箇、都方、西郷、布施、中村の

5つの地区からなり、

市町村合併により隠岐の島町に統合されました。

牛突き場に行く途中で、

また道の途中に滝がありました。

これぐらいの滝が神戸にあれば、

布引の滝として観光名所になるのですが、

隠岐では珍しくも無いほど の無名の滝の一つでした。

1つ1つ滝の名前は書いていません。

やはり先ほどの壇鏡の滝と同じように

洞窟のようなものがありまして、

その裏から見るとまたきれいだろうと思います。

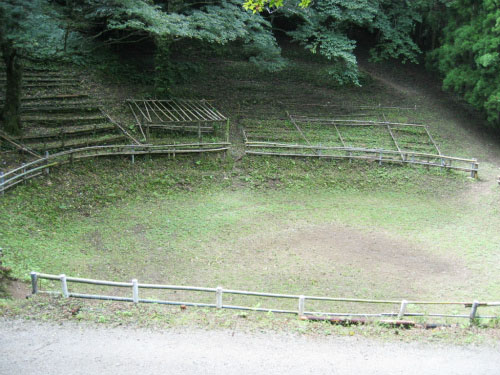

佐山の牛突き場に来ました。

竹のガードレールのようなもので

囲った中で牛突きをやります。

直径は20mくらいでしょうか。

西と東の入口があります。

そこから牛が入ってきて角突きをやります。

もともとは後鳥羽天皇をお慰めするために始まったそうです。

沖縄でも見ましたが、

闘牛の人気は沖縄もすごいです。

隠岐の島で成長した牛は

徳之島に売られる、

あるいは沖縄に買われていくそうです。

ちょうど相撲部屋が地方にスカウトに行き、

有望な若い力士を入門させるようなものでしょうか。

将来有望な闘牛を早い時期から発掘し、

試合に出して自慢するのが男のロマンなのでしょうか。

農村地帯には水田が広がり、

今は天日干しの時期で、

稲穂を刈り取り、棚に干していました。

この辺りは水がいいのでしょうか、

とっても美味しいお米ができる ということです。

お米は干すとおいしくなります。

しかし雨に濡れると大変なので

すぐに取り込まなないとなりません。

芽が出てしまいます。これが大変なんです。

もちろんスズメやカラスが狙って、

稲穂をついばみに来るはずです。

禽獣との戦いです。

私はお米が大好きなので、

直接農家の方にお米を分けていただくようにお願いしてみました。

田んぼに下りて、農作業中のお百姓さんに

天日で干しているお米をいただくことをお願いしてみました。

耕作者の名前は藤田さんです。

場所は皆市です。

藤田さんは願いを聞き届けていただきましたので、

あと一月もすれば、

新米が送られてくるのが楽しみです。

新米が届けば、バラ寿司がいいのか、

たまごご飯にしようか、

海苔に巻いて食べようか、考えるだけで、

喉に唾が湧いてきそうです。

干したらずっと干しているわけですけど、

途中スズメが来ることも、雨が降ることもあります。

幸いなことに今年はスズメが少ないそうです。

これにも裏作があるのでしょうか。

そろそろお昼時になったので、

どうしようかと飲食店を探しながら、

運転をしていました。

それがラッキーなことに、

たまたま寄った公園に行くと、

そこではお魚を売っている売店がありました。

親切な店の方が、

私の奥さんのお願いを聞いてくれて、

店で買った魚を、

お造りに造ってくれました。

驚いたのは、値段です。

大きなカワハギがなんと、1匹150円です。

これをさばいて刺身にしてくれました。

特においしかったのは、肝です。

鮮度のいいカワハギの肝は

口の中でとろけるような柔らかさでした。

ハギのお刺身、それからアワビ、イカの盛り合わせです。

たった一つ残念なことがありました。

それは、ドライブ中なので、

ビールを一緒に飲めなかったことです。

お刺身は入手できたので、次はご飯です。

ちょうど向かいにレストランがあって、

そこでおにぎりを分けてもらい、

それを持ってきて海の見えるところで食べました。

おにぎりは「爆弾おにぎり」です。

1個300円で、1個で満腹になるほどの

大きな丸いおにぎりでした。

外側は海苔で巻いていて、

中にはしょうゆ味のふりかけが入っていました。

思わぬ昼食の用意ができて、

お店からお皿を借り出し、

すぐそばの海を芝生の上で座って見ながら、

いただくことになりました。

ピクニックのような気分になり、

も嬉しく、子供のように食べました。ご馳走様でした。