南城市百名地区 月桃の活用方法 再発見プロジェクトの小冊子を頂きました

南城市百名地区で、月桃再発見プロジェクト の小冊子を頂きました。月桃の活用方法 月桃茶 月桃染め 月桃の料理 月桃ロープ 月桃蒸留水 虫除け&消臭スプレー アロマ効果 陶 樋龍で、シーサーの置物を沢山見せてもらいました。第157回沖縄訪問(5)

百名地区の散策

百名伽藍で食事をした後は、

この近くをドライブして回ります。

百名伽藍の近くで有名なところといえば、

垣花樋川(かきはなひーじゃー)です。

沖縄は昔から、水に苦しんできています。

今のように水道施設がない時代は、天然の雨の水、

川の水、池の水、井戸の水などが生活の頼りでした。

そんなときに一年中水が堪える事がない、

地下水が湧いてくることは、とても幸運な事です。

今日駐車した場所は、

垣花樋川に下に降りていく場所です。

切り立った岩の細い道を、

足下に気を付けながら下に降りていくと、

垣花樋川があります。

歩いている内に滑りそうになったので、

ここで捻挫でもしたら大変と、

三人は降りていくのを中止しました。

月桃再発見プロジェクト

南城市の百名地区には、畑も、庭も、林も残っていて、

植物が元気に育っています。

中でも、好きな植物は、月桃です。

月桃は、熊笹よりも、もっと大きくした、

笹に似た葉をしています。

この月桃を使ってお餅をくるんだり、お魚を巻いたりします。

百名地区では、月桃を大切に育てているようです。

月桃再発見プロジェクトによれば、

月桃はすごい効果と、いろいろな活用法があるようです。

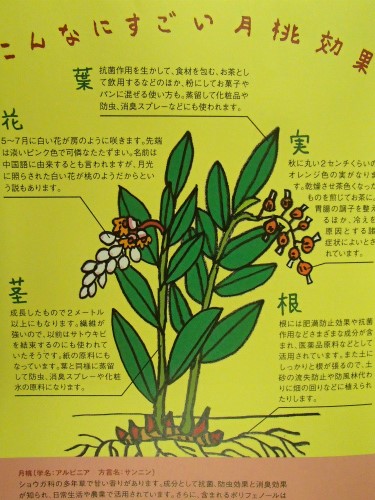

月桃の効果です。

葉:抗菌作用を生かして食材を包む、お茶として飲用する、

粉にしてお菓子やパンに混ぜる、

蒸留してして化粧品や防虫・消臭スプレーなどにも使われます。

花:5~7月に白い花が房のように咲きます。

月光に照らされた白い花が桃のようだという説があります。

実:秋に丸い2cmくらいのオレンジ色の実がなります。

乾燥させ、茶色くなったものを煎じてお茶にする、

胃腸の調子を整え、冷えを原因とする

諸症状に良いと言われています。

茎:成長した物で2m以上にもなます。

繊維が強いので、以前はサトウキビを

結束するものにも使われていました。

葉と同様に蒸留して、防虫・消臭スプレーや、

化粧水の原料になります。

根:肥満防止効果や、

抗菌作用など、様々な成分が含まれ、

医薬品原料などとして活用されています。

土にしっかりと根が張るので、土砂の流失防止や、

防風林代わりに畑の周りなどに植えられます。

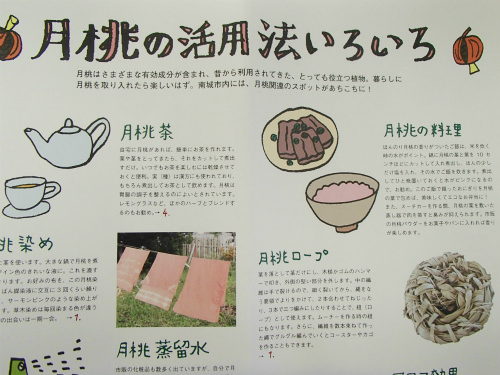

月桃の活用方法

月桃茶

月桃染め

月桃の料理

月桃ロープ

月桃蒸留水

虫除け&消臭スプレー

アロマ効果

根っこの力

月桃と言えば、ムーチーです。

作り方は、餅粉1kg、砂糖300g、水760~800cc、

月桃の葉35枚(幅の広い方が良い)、結び紐35本、

①月桃の葉は綺麗に洗って水気を拭いておく

②もち粉、砂糖をボールに入れ、

水を加え、耳たぶの柔らかさにこねる

③2つのネタを月桃の葉の裏側に

1枚あたり50~60gずつ、小判型にして包む

④蒸し器に並べ、30~40分蒸したら出来上がり

月桃の葉を観賞していると、

焼き物釜のあるお店がありました。

その名は、陶 樋龍です。

どんな陶器があるのか、中に入って見せてもらいます。

入り口は蔓で覆われ、夏なら日よけになり、

花も咲き、自然のカーテンです。

陶 樋龍は、龍の置物が得意のようです。

シーサーと言われる龍の置物です。

沖縄では屋根において、魔除け代わりにされます。

中で対応してくれたご婦人は、

ここのご主人の奥様のようで、

親切に自宅で作ったお餅を勧めてくれました。

買わないのにお菓子だけ頂いて

、申し訳ないなぁと思いながら、失礼しました。

頂いたしおりには、

工房のご主人が書いた月桃の絵が入っていました。

大変お上手な絵なので、

焼き物よりこちらの月桃の絵があれば買いたいと思いました。

ご近所で見たのは、

陶 樋龍で製作してもらった鬼瓦を、

玄関に飾っていた瓦です。

置物では無くて、タイルのように平面で、

壁の一部として、はめ込まれていました。

百名地区の生活の小道を散歩していて、

陶芸のお店や月桃の

再発見プロジェクトに触れる事が出来ました。

百名地区は、落ち着いた沖縄らしい

雰囲気をもった素敵な地域です。

2016年1月31日(日)