大きなお墓 前方後円墳を継承しよう 私の前方後円墳 国連教育科学文化機関(ユネスコ)の世界遺産委員会は6日、日本が推薦していた「百舌鳥(もず)・古市(ふるいち)古墳群」(大阪府)を世界文化遺産に登録することを決めた。

大きなお墓 前方後円墳を継承しよう 私の前方後円墳

世界文化遺産への登録を目指している

大阪府の「百舌鳥・古市古墳群」について、

ユネスコの諮問機関は

世界遺産に登録することがふさわしいとする

「記載」の勧告をまとめました。

これにより、「百舌鳥・古市古墳群」は

ことしの世界遺産委員会で

世界文化遺産に登録される見通しとなりました。

大阪府の「百舌鳥・古市古墳群」は

大阪府内に4世紀後半から

5世紀後半にかけて造られた古墳群です。

なかでも仁徳天皇陵とされる陵墓は

全長486メートルに及ぶ世界最大級の前方後円墳で、

ことしの世界文化遺産への登録を目指しています。

ユネスコの諮問機関「イコモス」は

現地調査などを行った結果、

世界遺産に登録することが

ふさわしいとする「記載」の勧告をまとめました。

今回の勧告は4段階ある評価のうち

最も高いことなどから、

「百舌鳥・古市古墳群」は

ことしアゼルバイジャンで

開かれる世界遺産委員会で、

正式に世界文化遺産に登録される見通しとなりました。

国内の世界遺産は現在、

文化遺産が18件、自然遺産が4件です。

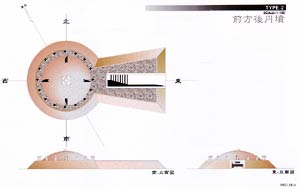

大きなお墓 私の前方後円墳

松葉家を顕彰する

前方後円墳を作ろうと思い立って、

東広島に作りました。

各地の前方後円墳を見て回り

20年の長きに渡る構想を考え、

設計士に依頼して図面を書いていただき、

工務店にお願いして工事に取り掛かりました。

日本古来の前方後円墳に

沖縄の墳墓を取り入れた構造になりました。

工事の概要から完成までの工程を紹介しています。

大きなお墓 私の前方後円墳

私の前方後円墳 前方後円墳「前方後円墳の構想」 第1話

松葉家を顕彰する平成の

前方後円墳を造るまでの沿革について、

簡単に触れさせていただきます。

まず、この土地を選んだ由来からお話をいたしますと、

この土地は松葉家と深い関わりがあります。

この土地については、

「賀茂郡史-中世武士編-飯田米秋著」に、

旧松葉屋敷跡の石垣のことが記載されています。

右の写真のように石垣が残されて、

その上には旧松葉屋敷がありました。

1888(明治22)年、

山陽本線の建設が始まりました。

神戸から北九州市の門司駅に至る

総延長534.4kmの大動脈です。

1892(明治26)年には、

山陽本線が姫路、岡山、倉敷、福山を経て

三原まで開通しました。

三原から広島までの区間は、

1892年から1894年までの間に工事がありました。

※山陽本線路線データについては こちら

西へ西へと延びていく

山陽本線の敷設工事は、

とうとう松葉家の住居を突き抜けることとなりました。

東広島地区では、

まるで西部開拓史のように鉄道は山をトンネルでくぐり、

谷を鉄橋でまたぎ、

人家を突き抜け、川に鉄橋を架け、

西へ西へと延びて行きました。

「泣く子と地頭には勝てぬ」と言うように、

国家的プロジェクトである山陽本線開通の

公共工事の前には逆らえません。

むしろ、山林、畑、家屋敷を提供し、

レールが西へ延びるように協力しました。

この結果、松葉家の旧宅は

人が住むことができなくなり、

転居するに止む無きを得ました。

線路以外の屋敷跡とその周辺は、

太平洋戦争の終戦後の農地開放や売却により、

人手に渡っていました。

一部残った土地も竹が生い茂り、

石垣は崩れ、荒れるに任せていました。

1970年代に、地元の不動産会社の方から

屋敷跡の土地を購入しないかというお話をいただき、

幸いにも買い戻す事ができました。

山陽本線の列車は、

明治の頃の煙を吐きながら長い上り坂を

「なんだ ぽっぽ こんな坂 ぽっぽ」と

走っていた時代から、今は電車に変わり、

通勤電車、長距離急行列車、

長い貨物列車が引っ切り無しに

旧松葉屋敷の跡地の上を、

大きな音を立てながら走っています。

およそ100年を経過しようとする現代に、

再びこの屋敷跡をどのように

活用して行けば良いのかを考えてみました。

鉄道が敷かれるまでは、

ここは広島、西条、竹原、

三原の各都市を結ぶ交通の要所でした。

後ろに山、前に綺麗な水の流れる川があり、

鮎やうなぎなどの川魚が獲れ、

飲料水にもなり、陣屋を構えるには

格好の地形のようです。

ホタルも飛び交う静かな里であったようですが、

朝から晩まで電車が走りつづけていますので、

住居にすることは、

騒音と危険性の問題で難しいように思いました。

そこで、ここの石垣を残し、

松葉家の祖先を顕彰する

モニュメントを作ろうと考えました。

以来、構想する事20余年、

いろいろと考えを巡らし、

各地を訪ね、基本的な構想を徐々に築いていきました。

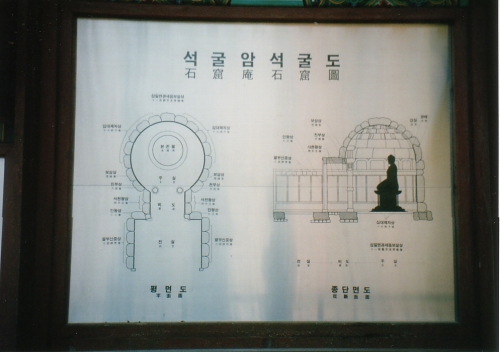

韓国の釜山に旅行をして

仏国寺に参拝した時、深い感動を覚えました。

仏国寺の石窟に納められた

仏像に大きく魅了されました。

韓国では、墳墓も見学しました。

土を盛り、石室を造り、

祖先を顕彰する事例を見て、

段々と考えがまとまっていきます。

京都府与謝郡加悦町に

「加悦町古墳公園」があります。

こちらを見学に行った時は、

手頃なサイズの前方後円墳を見て、

仁徳天皇の前方後円墳のように

巨大でなくてもそれなりの

モニュメントができることが分かりました。

さて、これをどのように

具体的に設計するか、

石室をどのように造るか、

石仏は造るのか造らないのかなどの

課題をこれから進めていくことになります。

大きなお墓 私の前方後円墳 「前方後円墳の設計・整地」 第2話

山陽本線の敷設工事と

その後の蒸気機関車の往来により、

屋敷跡は廃墟になりました。

その後は竹が生い茂り、

荒れ果てていく中で長い年月が経過しました。

何年もかけて、

いろいろと関係者に何度か面談していくうちに、

この辺りに住んでいる

建築家の紹介を受ける機会がありました。

この建築家にお会いして、

構想をお話しすることで、

具体的なモニュメントの建築に向けて

話が一挙に進展していきました。

現地に行き、地元の方に

モニュメントの建築について相談してみました。

話が上手く行くときはこんなものかなと思いました。

今まで何年もかけて少しずつ進めていたことが、

霧が晴れるように一挙に目の前が開けてきました。

この建築家の先生にお話をしたことで、

障害となることが具体的に分かり、

建築に向けて大きく前進しました。

国会議事堂の二階以上の外壁と

衆参両院玄関の大きな柱石は、

この辺りの山から産出される石で作られたそうです。

建築家の先生のネットワークで建築会社、

造園業者などの推薦がありました。

この辺りには今でも良質の石材が出ることが分かりました。

この石材を使って、前方後円墳を造ることにしました。

(国会議事堂の使用石材について、詳しくは こちら)

沖縄に行くと、沖縄では内地と違った

お墓の作り方をしています。

沖縄の新聞には、一番下の段に

お葬式の案内が時々広告として出ています。

注意してみていると、

親戚のかなり広がった

縁の方まで詳しく記載されています。

実際の古いお墓を見ても、

かなり大きな規模で造られていて、

中に地下室があり、何代も前からの

一門の方々が祭られているとのことです。

年に一度お墓の敷地 の中で一族が集まり、

お弁当を用意し、お酒を持ち寄り、

祖先の前で現在の子孫達が集まり、

交歓会のようなお参りをするそうです。

建築家の先生は「碌工房」を主宰する六條均先生で、

六條先生の推薦により、

施工は「日進建設工業株式会社」となりました。

石材を担当するのは「庭園ウシガキ」に決まりました。

これまでの参考資料を元に

具体的に設計を六條先生にお願いして、

設計が始まりました。

六條先生は「この仕事は自分自身にとっても、

最も創作欲の掻き立てられるもの」と認識され、

全体設計に取り組まれました。

数ヶ月の間に何度か打合せを行ない、

韓国、沖縄、日本の古くからある

文化の要素を取り入れ、

平成の現代にアレンジした

「前方後円墳」の設計を完成させるに至りました。

大きなお墓 前方後円墳 「前方後円墳の墨だしから配筋、コンクリート打ちまで」 第3話

設計と並んで整地が進みました。

実際の土地と設計上の位置が

どこの部分になるのかを決めていく

着工前の墨だしが工事の前に行われます。

工事を着工するにあたり、

近隣と地区組長及びJR保線にご挨拶をしました。

古くからあった石垣を利用した土地整理ができました。

石垣は長い間放れていたので、

石垣の隙間からは雑草や三椏(みつまた)などの

雑木が生い茂り、

かつてのきれいな石組を再現するために

補強工事を行いました。

郷土史の調べでは、

この石垣の上に昔は屋敷があったようです。

山陽本線がすぐ側を走っているので、

工事を進めるにあたり、

線路への妨害や事故が起きないように

細心の注意を払って進めなければなりません。

1999(平成11)年4月1日、掘削工事が始まりました。

掘削工事が進むと、割栗石を入れ、

配水管の取り付けをします。

この様子は電車の車窓から間近に見えます。

割栗石の上に少し土を入れ、

その上からローラーを使って

アスファルト工事のような転圧をかけます。

地下室を作るので、湿気がこもらないように

基礎部分には湿化防止を行っておきます。

ポリフィルムを敷き、

その上から捨てコンクリート打ちをします。

基礎部分ができると、

この上に鉄筋を組んで型枠で止め、

コンクリート打ちができるように配筋していきます。

ベースとなる部分にコンクリート打ちを行っていきます。

ベースコンクリートの打設が完了しました。

その後は、養生をします。

ベースとなる部分にコンクリート打ちを行っていきます。

ベースコンクリートの打設が完了しました。

その後は、養生をします。

この上に、さらに鉄筋を配筋し、

型枠をはめ、壁となる部分を組みたてていきます。

地中深く入っていくために

階段部分と手摺部分を作っていきます。

内部の進行につれて地上に見える

頂上部分の型枠へと工事は進みます。

トンネル工事のように地下にもぐって

工事をするのではなく、

天堀の方法で工事を行っています。

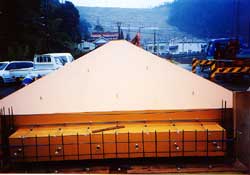

頂上部分の配筋と型枠ができ、

少しずつ外形がはっきりしてきました。

この基礎工事にあわせて換気用の

パイプの取りつけも各部所で行われています。

大きなお墓 前方後円墳 「前方後円墳防水と埋戻し工事」第4話

ミキサー車で運ばれたコンクリートは、

型枠の中に鯛焼きを作る

メリケン粉の液状のように流し込まれて、

コンクリートが固まると型枠にそった形が出てきます。

桃の花も散った頃には、

型枠は外され、

コンクリートの打ちっぱなしの状況ができました。

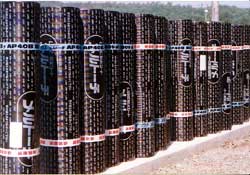

形ができると防水工事に取り掛かります。

長い風雪に耐えていくためには、

水に対する下地処理が上手くいかなければ

コンクリートは風化していきます。

そのための防水下地工事が大切なことになります。

当然、室内の防水工事も行われています。

人の出入りする部分については左官工事をし、

表面をきれいに仕上げていきます。

防水シートをさらに張りつけ、

トーチ工法によるアスファルト

防水下地処理工事は終りました。

これで防水が完了しました。

内部の工事が進み、防水処理も完了すると、

埋戻しにかかります。

埋戻しをすると、

またローラーで重圧をかけ、

道路工事のように表面を固める転圧を行います。

土で蓋をするような形になりました。

大雨が降るときも、

梅雨時のように雨が続く時も、

水が溜まり、前方後円墳を侵すことがないように

排水については十分な設計上の配慮をしています。

天井からは自然の光を採り入れるように、

工夫をしています。

コンクリートを使っただけでは

寿命は60年程度で、

何百年にも渡ってこの前方後円墳をもたせるためには、

さらにこの上から自然の石を使った工事が続きます。

大きなお墓 前方後円墳 「前方後円墳の外装石材工事」第5話

本体工事が終わると、

これからは『庭園ウシガキ』による石工事が、

周辺工事と付帯工事の部分でおこなわれます。

周辺部分にも同じように転圧をおこないます。

地面を固めてからぐり石を敷き、

基礎下地を作ります。

この部分をしっかりしていなければ

前方後円墳の外形に影響が出てきます。

雨の水が地中に染み込み溜まることになれば、

液状化現象が起きることもあるので、

基礎部分の排水を、

石工事をおこなう前にしておきます。

前方後円墳の頂点から傾斜部分を作り、

周辺に広がっていくにはあらかじめ

傾斜角度を計算し、

これを45度に設定しておきます。

この傾斜角がきれいに保たなければ

前方後円墳の姿かたちが後世に

みじめな姿を残すことになります。

型枠を作り、ぐり石を何度も

転圧をかけて固めていき、

その都度地固めを隅々まで施工します。

型枠の外側には土嚢を何重にも積み上げて、

45度の傾斜が保つように維持していきます。

勾配部分は外形表面だけでなく、

内部の中間部分も45度の勾配が保たれるようにします。

コンクリートの円形部分が出来上がると、

国会議事堂にも使用された

広島県産の石を亀甲模様に積み上げ、

隙間隙間にコンクリートを詰めていきます。

石積み工事が進行する途中途中でも、

45度の傾斜角が維持できているかを、

分度器代わりの木組みを使ってチェックをおこないます。

現場で亀甲形の石材をまるで

ジグソーパズルのように組み合わせていきます。

傾斜角がつくことにより、

内側部分は微調整による掘削を施していきます。

下部の部分から中段、

上段へと石積みが進むにつれて、

作業は石の上を板を渡して慎重に

石を傷つけないように進めます。

中段部分では水平部分を作り、

二層の石段を形成して後円部分を作っていきます。

上段部分の傾斜角は

円形のお椀をふせたような形を作るため、

丸みを演出するように工夫がなされています。

中段部分には12本の石柱を立て、

方位を表しています。

本来、前方後円墳には生前に使っていた生活用品、

人、馬や牛などの代わりに、

埴輪として一緒に埋葬していました。

十二支と埴輪の両方の意味を持たせ、

外形上のアクセントとして

12本の石柱を立てました。

中段部分にも細かい砕石を敷き、

亀甲石とのコントラストを演出します。

上段部分の石積みを終えると、

天井には明かりとりとして採光用の窓を設置します。

この窓の部分も円形をしています。

素材は長期的に耐えられるように、

飛行機の窓に使われる

航空用透明プラスチックを使います。

付帯工事として、

アプローチに至るまでに飛び石を敷き、

アクセントを付けています。

前方後円墳の外形に沿い、

幅3メートル幅の縁取りを付け、

この部分にも砕石を敷き詰めていきます。

さらに、屋敷の元々あった石組みを修理補強し、

崩れた階段を直しました。

石は自然石を使って、

石積みをして石垣を築いていましたが、

時代の経過により少しずつ

隙間に草や三又の木が根を張り、

だんだんと石組を壊していきます。

そこで、長年の風化を補修し

新たな補強を加え、

隙間に木や草が生えないように

隙間をふさいでいく補修工事をしました。

崩れていた石段を再び取り付けました。

石は確かに強く、

石そのものは砕けることも、

つぶれることもありませんでした。

しかし、石と石を繋ぐ隙間が

広がることによりそこに新たな勢力がはびこり、

これまでの石垣の組織を壊していっています。

このことは、強い組織も内から壊れ、

小さな隙間の間に補修をしておかなければ、

手の付けられない破壊的状況となることを教えています。

何事にも油断、隙、

小さな侵入などを見逃していると、

やがて大きな石までもが崩れていくことになります。

昔、武田信玄は「人は石垣、人は堀」と

家臣の結束を説き、物によらないで

人の気持ちで外敵を防ぐことを説きました。

いつの時代に作られたのか定かではありませんが、

松葉家の祖先がこの石垣を築いた時は、

きっと百代まで保つほどの

丈夫な石組をしたつもりだったと思います。

平成のこの世に再び修復し、

新たな建造物を築いても

いつの日かまた風雪にさらされ、

地震に揺れ、草や木の種が根付き、

変化がまた移ることと思います。

かくして、平成の前方後円墳はほぼ外形が出来上がりました。

大きなお墓 第6話に続く…

私はどこから生まれて来たのだろうかと、

ふと疑問に思った時期がありました。

それは30を過ぎた頃で、

私の子供と一緒に遊んだり、

勉強を見ていた頃でした。

その事が気になり、

どのように調べようかと迷っていました。

ちょうどその頃、郷里の広島県河内郡で

「賀茂郡史」の編纂を進めていた

飯田米秋先生から資料史に関する

問合せのお手紙を頂きました。

このご縁により米秋先生から

今まで知らなかったことがかなり分かりました。

全国には松葉姓を名乗る方がいらっしゃると思います。

この松葉姓は遠い昔、

祖先が何らかのつながりが

あるのではないかと思ったりしています。

私達人間の最大の疑問は

「我々はどこから来たのか、

我々は何をしようとしているのか、

我々の未来はどうなるのか」と言う事だと思います。

まとめ

日本の特徴あるお墓、

方後円墳は近年つくられていません。

日本の伝統文化として、

この度世界遺産に登録された前方後円墳ですが、

このお墓の形式を今の時代にも伝える必要があります。

個人のお墓なので、

天皇陵と並ぶほどの規模は無理ですが、

たとえ小さくとも、

前方後円墳の文化は継承していきたいものです。

●「前方後円墳の構想」 第1話

●「前方後円墳の設計・整地」 第2話

●「前方後円墳の墨だしから配筋、コンクリート打ちまで」 第3話

●「前方後円墳の防水と埋戻し工事」 第4話

●「前方後円墳の外装石材工事」 第5話

JR山陽本線から見える前方後円墳のメンテナンス(2011年 春)

【2005年】【2007年】【2010年】【2011年】【2012年】【2013年】【2014年】【2015年】