母の日、父の日、記念日が生まれた由来 愛と感謝の気持ちを表す日

母の日、父の日、記念日が生まれた由来 愛と感謝の気持ちを表す日 父の日に、新しい日本文化の創造がコンセプトの、SOU SOUの新しいデザインの甚兵衛さんを、いただきました。皆さんありがとうございました。

父の日に、子ども達や孫達の、

松葉博雄の家族から、お花を頂きました。

このお花の意味は、なんでしょうか?

当然、父の日へ、

これまでの感謝の気持ちを込めた、

言葉の代わりのお花です。

父の日の由来は、

どのような意味があるのでしょうか?

調べてみると、父の日は、

1909年にアメリカ・ワシントン州

スポケーンのソノラ・スマート・ドッドが、

男手1つで自分を育ててくれた父を讃えて、

教会の牧師にお願いして、

父の誕生月である6月に

礼拝をしてもらったことがきっかけです。

それでは、父の日より先にある、

母の日の由来はなんでしょうか?

調べてみると、母の日は、

イギリスやアイルランドで

奉公に出された子どもたちが、

年に一度だけ教会で母親に面会できる、

復活祭前の祝日として祝われていたのが

起源と言われています。

でも、その起源は世界中で

さまざまなバリエーションがあり、

日付のほうもも2月~5月を中心に

国によってバラバラです。

父の日も母の日も、

その文化的背景には、

キリスト教の文化があるように思います。

キリスト教では、

お父さんやお母さんが与えてくれた、

子どもへの愛に応えているようです。

では、仏教ではどうでしょうか?

仏陀は、原始仏教において、

父母についてどのような考えだったのでしょうか?

仏陀は

『ブッダのことば(スッタニパータ) 404句』において、

『正しい法(に従っていた)財を似て母と父とを養え。』

と諭しています。

幼い子ども達を養育し、

ある時季からは、

子ども達は正しく稼いだ財によって、

今度は母と父を養うようにと教えています。

今の日本は長寿社会になり、

60、70は鼻垂れ小僧、

80になっても元気で過ごし、

90になってお迎えが来たら、

もう少し待ってもらうように、

お迎えの人に待ってもらう時代になっています。

こうなると、世代交代は昔のように、

55歳で定年とか、60歳で定年とかが、

定年は65歳になろうとしています。

歳をとっても、

子ども達から感謝の気持ちを込めた

お花を頂けることは、とても嬉しい事です。

父の日の感謝にかえるお花は、

自分でお花屋さんに行って、

自分でお花を買ってくる花とは、

同じ花でも花の輝きが違います。

何が嬉しいかといえば、

まだ花をもらったら

嬉しいという気持ちが続いている事です。

そして、家族の皆さんが、

お父さんは花をもらったら喜ぶから、

喜んでもらえるように

花を贈っとこうねという気持ちが続くことです。

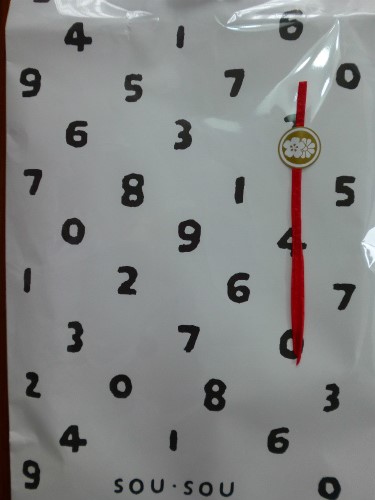

花だけでなく、着る物も、届きました。

SOU SOU の、甚兵衛です。

SOU SOUは、若林株式会社のブランドで、

代表は若林 剛之さんです。

これまでの甚兵衛のスタイルと、

少し違いがあります。

違いは、前の襟が、シャツの

襟首のようになっていることです。

これまでとは違うデザインの甚兵衛を、

父の日のプレゼントにいただいたので、

いつから着ようか、

どこに行くときに着用しようか、少し考えます。

甚兵衛のデザインは、

和風着物のように、

紐で結ぶものだという固定観念から、

変わっています。

SOU SOUのホームページを見てみると、

コンセプトは、

「新しい日本文化の創造」となっています。

この甚兵衛を見れば、

コンセプトが、なるほどなぁと理解出来ました。

皆さん、ありがとうございました。

2014年6月16日(月)