こよなき幸せ 幸せとは ブッダのことば― スッタニパータ /インド巡礼記

こよなき幸せ ブッダの教え ブッダのことば―スッタニパータ 幸せとは何か:家庭を築き、仕事に精を出し、人生も順調に歩んでる時、ふと心の中に、「これで良いのかな?何か大事な事を忘れていないかな?成る程と腑に落ちる様な真理を理解できてるのかな?」このように、ふとした疑問がどんどん膨らんできたからです。インド巡礼記【その16】

幸せとは何か インドでブッダの教えに触れました。

仏教にも「幸せとは何か」の定義があったんです。

今日は、ホテルを出てブッダの残した仏教について

地元のブッダガヤにある国際仏教会館を訪ね、

ブッダの教えを学ぶことにしました。

仏教は、世界三大宗教の一つで、

東南アジアを中心に仏教は広く伝播され、

今でも各国から仏教研究のために

研究施設がインドに作られています。

|

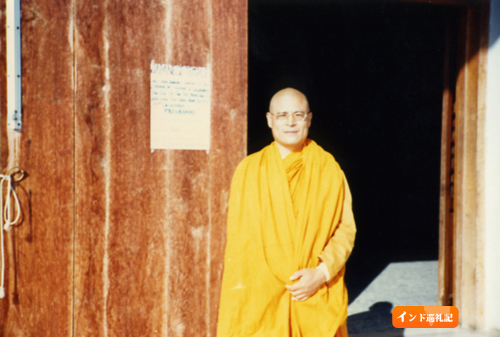

今日、会った修行僧は

日本からインドへ修行に来ている方で、

私の質問に対し、丁寧に答えて、

今まで分からなかったことを教えてくださいました。

私が尋ねたことは、

「無明(むみょう)」とは何ですか?

この世の中を暗くしているものは何ですか?」

という質問から始まり、

そして、「私を含めて皆さんが求めている幸せとは何ですか?」

というような法話を聞きました。

|

無明とは、

文字通り明りが無いことですが、

仏教では、光が知恵を表し、

光が無いことは知恵が無いことを意味します。

知恵とは、学校で習う数学や理科がわかることが

知恵と捉えてはいません。

知恵とは、人として生まれたときからこれまで

何人もの人が経験してきた避けられない、

どうにもならないことを知ることです。

「こよなき幸せ」ブッダの言葉を残しています。

|

こよなき幸せとは

こよなき幸せ 259:

諸々の愚者に親しまないで、諸々の賢者に親しみ、

尊敬すべき人々を尊敬すること-これがこよなき幸せである。

こよなき幸せ 260:

適当な場所に住み、予め功徳を積んでいて、

自らは正しい誓願を起こしていること、

-これがこよなき幸せである。

こよなき幸せ 261:

博学と、技術と、訓練をよく学び受けて、

弁舌巧みなこと-これがこよなき幸せである。

|

こよなき幸せ 262:

父母につかえること、妻子を愛し護ること、

仕事に秩序あり混乱せぬこと、

-これがこよなき幸せである。

こよなき幸せ 263:

施与と、理法にかなった行いと、

親族を愛し護ることと、非難を受けない行為、

-これがこよなき幸せである。

こよなき幸せ 264:

悪を厭い離れ、飲酒を制し、

徳行をゆるがせにしないこと、

-これがこよなき幸せである。

|

こよなき幸せ 265:

尊敬と謙遜と満足と感謝と

(適当な)時に教えを聞くこと、

-これがこよなき幸せである。

こよなき幸せ 266:

耐え忍ぶこと、温良なこと、

諸々の<道の人>に会うこと、

時々理法についての論議をすること、

-これがこよなき幸せである。

|

こよなき幸せ 267:

修養と清らかな行いと聖なる真理を見ること、

安らぎを証すること、

-これがこよなき幸せである。

こよなき幸せ 268:

世俗の事柄に触れても、その人の心が動揺せず、

憂いなく、汚れなく、安穏であること、-これがこよなき幸せである。

こよなき幸せ 269:

これらのことを行うならば、

いかなることに関しても敗れることがない。

あらゆることについて幸福に達する。

-これが彼らにとってこよなき幸せである。

以上の259から269までの偈(ゲ)は、

「ブッダのことば」に著されています。

よく人は「幸せにしてね」と

花嫁に頼まれることがありますが、

幸せとは、「わかりました。

あなたを私は幸せにします」と簡単に請合うような

中身ではないことがわかりました。

ほとんど自分で自分の心を

コントロールしなければ無理であることがわかります。

従って、安易に「幸せにしてあげる」

とは言わないほうがいいようです。

|

こよなき幸せ ブッダのことば 特に、心惹かれたのは、

268の『世俗の事柄に触れても、その人の心が動揺せず、

憂いなく、汚れなく、安穏であること、

-これがこよなき幸せである。』という教えです。

つまり、心を安静に保ち、

食べ物やお金、モノ、色欲、名誉などに

心がウロウロしなければ、

幸せに近づくことがわかりましたが、

しかし、わかったからといって悟るまでは

何十年の修行が要るようです。

|

インドの周りの状況を見れば、

2500年前のブッダの亡くなった頃と

人の生活はどれだけ変わったのでしょうか。

諸々の事象は変わっても、

人間の行っていることや

幸せを求めようとする欲望は変わっていません。

|

このように、今日は心をどのように保つか、

ということがどれだけ難しいか、ということを学びました。

よく言われることは

「心こそ、心もとなき心なり、心に心、心許すな」

と言われています。

自分のものでありながら、

自分の心を捉えられないで、

まるでウナギを掴むように

心はどこかに逃げていこうとしています。

心は誰のものでしょうか。