大阪市立大学大学院 創造都市研究科 ゼミの伝統文化が育ってきています。

大阪市立大学大学院 創造都市研究科の明石芳彦先生のゼミにも、ゼミの伝統文化が育ってきています。修了生は先生と在学生にお礼の挨拶をします。

大阪市立大学大学院 創造都市研究科

明石芳彦先生のゼミにも、

ゼミの伝統文化が育ってきています。

修了生は先生と在学生にお礼の挨拶をし、

残ったコピーカードや参考文献を差し上げます。

明石芳彦先生のゼミも、

本日が最終日となりました。

2月に入ると修士課程入試が

2月9日(木)~11日(土)にあり、

その後博士後期課程の入試が

2月17(金)~18日(土)にあります。

入試がある間は、キャンパスは閉鎖されます。

従ってゼミも休みです。

今日2012年1月30日(月)に、

明石芳彦先生のゼミに出席する前、

図書室で最近の経営雑誌を読んでみました。

二つの本に目が止りました。

プレジデントと、人事マネジメントです。

表紙のタイトルに目が留まったのです。

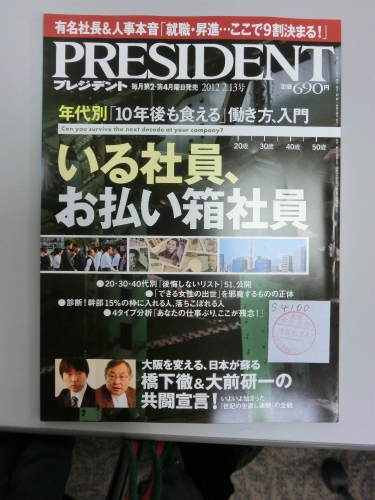

プレジデントでは、

「いる社員、お払い箱社員」

というインパクトのあるテーマです。

ぱらぱらっとめくって読んでみると、

統計調査に基づいた記述があり、

仕事観については、

多数派は仕事をお金で評価しています。

でも3人に1人は、お金よりも

仕事が面白い事に価値観をおいています。

2011年3月11日の東日本大震災と、

福島原発事故以来、

仕事に対する価値観に変化が起きています。

お金や出世よりも家族との絆を深める、

家族と一緒にいたいとういう価値観が増えています。

年代別に見れば、

20代・30代・40代と年齢を重ねるに従って、

将来の事を気にするようになっていきます。

「先に出れば人を制す」と格言にあるように、

皆より早く準備をして先を読むことが

成功に繋がります。

40歳になってから40歳からの頃を考えるようでは、

先に考えていた人に遅れをとります。

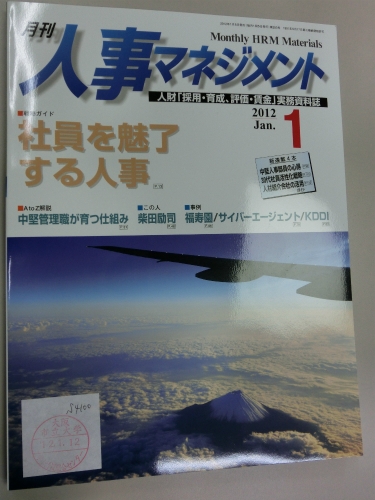

もう一冊の本は人事マネジメントです。

目に留まったのは社員を魅了する人事です。

社員が育つ仕組みを考えなさいと書いています。

具体的には

①処遇 ②評価 ③報酬 ④人材育成 ⑤福利厚生

による仕組み作りです。

詳しくこの本を読んだからと言って、

すぐ出来る内容では無い事がよく分かりました。

これも長期的な取り組みが必要です。

明石芳彦先生のゼミの行われる部屋に入って、

ゼミの準備をします。

今日の発表者は谷田明夫さんで、

パワーポイントは使わないということだったので、

パソコンの起動はしなくてすみました。

今日の発表は谷田明夫さん一人だけなので、

二コマを一人で発表します。

発表して、先生方からの意見と、

それに続く質問が始まると、

途中の休憩はありません。

二コマぶっ通しになりました。

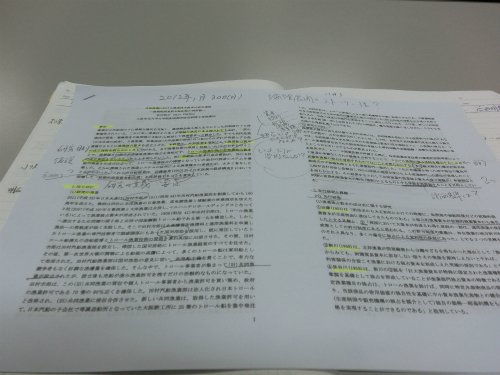

博士課程後期の大学院生は、

査読論文を書く事が第一目的です。

査読論文をどこの学会に出すのかで書き方が変わります。

査読論文を採択してもらう為には、

何度も何度も書き直して、

これでいいというくらい濃度を高めて、

完成度を高めて、

学会へ投稿する事になります。

それでも採択されるよりも、

不採択の方が多いのです。

今日で明石芳彦先生のゼミが終わります。

しばらく春休みに入ります。

竹田英司さんは、博士論文申請公聴会が終り、

上手くいたようで、

めでたく博士号取得の見込みがついたようです。

おめでとうございます。

竹田英司さんは使い残りのコピーカードを、

明石芳彦先生のゼミ生に、

「松葉博雄さんが作った明石芳彦ゼミの伝統です。

残りのコピーカードを使って下さい」と、

皆さんにプレゼントしていました。

気が付かなかった事ですが、

明石芳彦先生のゼミにも

ゼミの文化が形成されているのだなぁと思いました。

大阪市立大学大学院 創造都市研究科 関連記事 アーカイブアーカイブ

2012年月1日30(月)