神戸南京町の春節祭は大賑わい 神戸に中華街があるのは、なぜ?

投稿No:10158

今年も大賑わいの春節祭へ行ってきました なぜ、神戸には 中華街があるのでしょうか

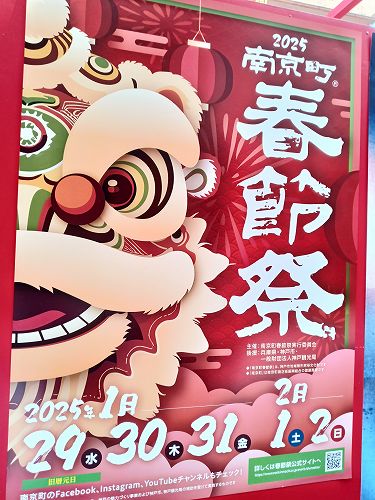

今年も、神戸元町の南京町で

春節祭が開催されたので

足を運んできました。

中国は、旧正月を祝う文化です。

春節、と言う通り、旧暦の方が

春を感じられる瞬間が出てきて、

季節感が合っている気がします。

私が行った日はお天気も良く

南京町は人でいっぱいです。

南京町は狭いところですが、

そこに人がたくさん押し寄せていました。

南京町は、神戸を代表する観光地の一つで、

日本でも有数の中華街です。

普段から多くの観光客で賑わっていますが、

春節祭ともなると、その熱気は一層高まります。

ちょうどお昼時に行ったこともあり、

飲食店も行列ができています。

ちょうど今は、

修学旅行のシーズンでもあるようで

修学旅行で来た高校生たちが

楽しそうに食べ歩きをしている姿を

たくさん見掛けました。

ステージでは、司会の人がいて、

この春節祭の説明をしています。

このステージの周りには

人だかりが出来ていて、

みなさんそれぞれ春節祭を楽しんでいました。

春節は中国で一番盛り上がる時期で、

春節のメインカラー、

赤で南京町が彩られています。

赤い提灯と、垂れ幕で装飾されています。

なぜ、神戸には

中華街があるのでしょうか?

神戸に中華街が出来たのは、

私が生まれる、ずっと前のお話です。

神戸に中華街(南京町)ができた背景には、

神戸港の開港と華僑の定住が

深く関係しています。

1868年、神戸は、

横浜・長崎・函館・新潟とともに開港され、

日本国内外の商人や労働者が集まりました。

当時、外国人居留地が設けられ、

西洋人がそこに住む一方で、

中国人(華僑)は当時、力がなかったために

居留地に住むことを許可されず、

その西側に住み始めたことが

南京町の始まりとされています。

神戸には開港とともに

多くの中国人が貿易や商業を目的に訪れました。

その中国人の多くは広東省や福建省出身で、

貿易・飲食・雑貨業などを営みました。

特に中華料理店や食品店が増え、

次第に中華街としての形が

形成されていったそうです。

南京町の名前は

清朝時代の中国の都「南京」に

由来しているそうで、神戸の中華街は、

明治時代から中華料理や雑貨、

漢方薬店などが集まり、

商業地域として繁栄しました。

第二次世界大戦後の復興期には、

多くの華僑が商売を再開し、

南京町は再び活気を取り戻しました。

そして、1970年代以降、

日本国内で中華料理がブームとなり、

南京町も観光地として

注目を浴びるようになりました。

1986年には南京町広場が整備され、

シンボルとなる「長安門」などが建設されました。

これにより、現在のような

観光地としての魅力が高まったようです。

1995年の阪神淡路大震災では

大きな被害を受けましたが、

地域の人々の努力により再建され、

現在も変わらず

神戸の観光地として愛されています。

一通り見た後は

関帝様が春節祭限定でお祀りしてあるので

参拝することにしました。

関帝様は、三国志の英雄「関羽」を

神格化した存在で、商売繁盛や

武運長久の神として中国や

東アジアの広い地域で信仰されています。

関羽は売繁盛の神様ということで

さっそく、お線香を購入しました。

1本100円で、お参りできます。

中国のお線香は日本の物とは違い、

太さも長さもあります。

関帝様の前には

西遊記のコスチュームを着たスタッフがいて、

中国式のお参りの方法を

丁寧に教えてくれました。

1組ずつしかお参りできないので

ゆっくりと自分の番を待ちます。

参拝の方法は、関帝様の前に進み

自分の住所と名前、願い事を唱えてから

三回拝礼です。

待ち時間を退屈しない様に

西遊記の格好をしたスタッフが

並んでいるお客さんを

楽しませていいました。

スマートフォンやカメラを

スタッフに渡していれば、

最後に、一緒に記念撮影を

してくれるようです。

最後に、もう一度お線香を

他の場所にある線香盆に立てて、参拝終了です。

一年に一度の

春節祭の賑わいは今だけなので

ぜひ、足を運んでみてください。