メルスプランの成功 加盟店が支えた復活劇と、メニコンミルの戦略

投稿No:10468

メルスプランの成功とその裏側 加盟店の功績と メニコンミルの戦略

メニコン直営店 Miruグループ

サブスクリプションが当たり前となった現代。

コンタクトレンズ業界で最初に

サブスクを導入したのは、

いまから約24年前のメニコンです。

しかし、そこには単なる

“新サービス開発”では片づけられない、

メーカーと加盟店が

ともに作り上げたドラマがありました。

有力加盟店は、メルスプランに

参加するか、不参加か

その判断に自社の社運を賭けたと言えます。

そして今日、

メニコンが歩む新しい戦略が、

かつてのパートナーである

加盟店にどんな影響を与えているのか――。

そのことを、一度立ち止まって考えてみたいのです。

これまで、有力加盟店の経営者は

どのようにすれば、メルスプランが成功するのか

社長さん達は集まっては、

知恵を出し合ってきました。

■ 2000年前後——業界を揺るがした「価格破壊」

いまでは想像しにくいかもしれませんが、

2000年頃のコンタクトレンズ業界は

価格競争が激しく、

新製品が出てもすぐに値崩れ、

メーカーは利益を確保できない状況でした。

メニコンも例外ではなく、

当時は赤字が続いていました。

そんな中で生まれたのが、

のちに業界を変えることとなる

「メルスプラン」 でした。

■ 業界初の会員制システム「メルスプラン」の誕生

2001年、当時役員だった田中英成さんが中心となり、

レンズ破損交換無料

定期検査の体系化

サービス付帯型の月額課金

という、これまでにない仕組みを考案。

さらにメニコンは ビジネスモデル特許 を取得し、

他社が同じサービスを展開できない

“独自モデル” を築きました。

もちろん、当初は「定額でレンズを使う」

という新しい発想が

すぐに受け入れられたわけではありません。

しかし、メニコンが医師会・厚労省との

調整を重ねて合法性と安全性を確立したことで、

日本で初めての

コンタクトレンズサブスクがスタートしたのです。

■ メルスプランを全国に広げたのは「加盟店」の力だった

ここからが重要なポイントです。

メルスプランが成功できたのは、

仕組みが優れていたからだけではありません。

全国の優良加盟店が、

お客様に丁寧に価値を伝え続けたからです。

加盟店の社員の皆さんも一生懸命でした。

月額制への不安

“買い切り”の慣習

医療機器への慎重さ

こうした壁を一つひとつ乗り越えたのは、

地域に根付いた販売店でした。

「メーカーの発想 × 現場の説明力」

この掛け算こそが、メルスプランの躍進の本質だったのです。

その結果、メニコンは業績を大きく回復し、

2015年には東証一部に上場。

まさに“奇跡の復活劇”でした。

もしも、加盟店と加盟店の社員の

熱心な支援が無ければ、

メルスプランの成功は

無かったと言っても過言ではありません。

■ しかし、上場益は加盟店に還元されなかった

ここから先が、今日あまり語られない部分です。

メニコン復活の土台を支えた加盟店ですが、

株式公開による利益が還元されることはありませんでした。

もちろん株式上場は企業の自由ですし、

加盟店に株式を分配すべきという法律はありません。

しかし多くの加盟店が、

「あの苦しい時代を一緒に支えたのでは?」

「なぜ我々はメルスの成功の輪に入れてもらえないのか?」

という思いを抱えたまま今日を迎えています。

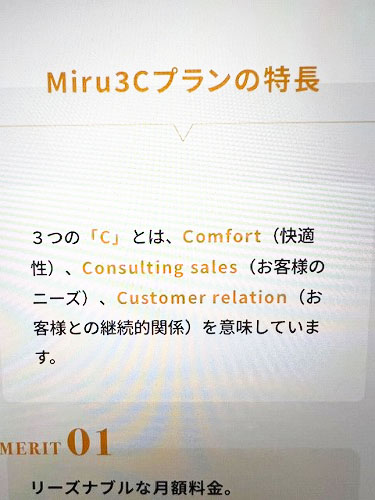

■ 上場後、メニコンが向かったのは「小売店の買収」

上場で得た資金を、

メニコンは次のステージへ投じます。

それが 小売店の買収によるグループ化 です。

エースコンタクト(激安店としてメニコンの競合だった)

富士コンタクト

シティコンタクト

ハマノコンタクト

などを次々と傘下に収め、自社直営店と統合して

「メニコンミル」グループ を形成しました。

製造・販売を統合するSPA(製造小売業)

Speciality Store Retailer of Private Label Apparel

これは業界戦略として見れば自然な流れです。

HOYAのアイシティに対抗するための

“直営網強化”とも言えます。

しかし――。

■ 長年のパートナーである加盟店は「ミル」に入れなかった

メニコンミルグループは

メニコンが買収した小売店を中心に構成され、

創業期からメルスを支えてきた

加盟店はその外側に置かれました。

メニコンミルは

買収した販売店を中心に組織され、

従来の加盟店はその外側に

置かれる形となってしまったのです。

さらに、メニコンは自ら

メニコンミルの新店舗を次々と展開しました。

HOYAが経営するアイシティ―グループに

対抗するグループです。

その結果、加盟店は

メニコンミルの一員として

共に歩むことはできず、

むしろ競合として対峙することになりました。

その結果、

メニコンミル(メーカー直系)

vs従来の加盟店(長年のパートナー)

という図式が生まれ、

地域によっては

同じメニコン同士で競合する状態 にもなっています。

これは、加盟店側から見れば

「仲間として一緒に未来を作れると思っていたのに」

「気づいたら競争相手になってしまった」

という複雑な思いを生むのは当然です。

■ メニコンに“敵意”はない。

ただ、もう一度「原点」を思い出してほしいのです

このブログは、メニコンを

批判するために書いているわけではありません。

むしろ、

日本の視力の健康

医療機器の適正利用

コンタクトレンズの未来

を真面目に考えてきたメーカーだからこそ、

これまでの歴史の中で生まれた

“溝”に目を向けてほしいのです。

サブスクの成功には

加盟店の努力が不可欠だった。

メニコンの復活を

一緒に支えてきた歴史がある。

そして、小売店を買収して

グループ化するという新戦略 SPA(製造小売業)は、

加盟店との関係を弱くする危険もはらんでいます。

今こそ、

「メーカー × 加盟店」

の理想的なパートナーシップをもう一度考え直す時期なのではないか?

という問題提起をしたいのです。

経営戦略の視点から見ても、

こうしたやり方は

決して良いものとは言えません。

なぜなら、メニコンを支えてきた加盟店を

排除することは、信頼していたパートナーを

敵に回すことにつながるからです。

これは単に人間関係の問題にとどまらず、

企業にとって最も大切な

「ブランドの信頼」を揺るがす行為でもあります。

また、本来であれば

メーカーと販売店は協力し合い、

業界全体を発展させていく

補完関係にあるはずです。

それが「メーカー対加盟店」という

対立構造になってしまえば、

業界全体の力を弱め、

結果的に海外メーカーなど他の競合に

有利な状況を作り出しかねません。

■ 業界の未来のために、再び「共創」を

HOYA直営ののアイシティーや

海外メーカーが勢力を増す中、

日本のメーカー・販売店が

対立するのは得策ではありません。

製品を作る側

お客様に届ける側

本来この二者は、

補完し合ってこそ業界を強くできる存在です。

メニコンがもう一度、加盟店との信頼を大切にし、

業界全体の発展のために

手を取り合える未来が来ることを願っています。

メルスプランの成功は、“メーカーだけの成功”ではなかった。

その事実を、今あらためて共有したいのです。

2025.11.24