奈良 東大寺の大仏様の手です。奧さんの手のひらで踊らされている旦那さんを連想します。

奈良 東大寺の大仏様の手です。奧さんの手のひらで踊らされている旦那さんを連想します。 奈良県大人の修学旅行(11) 社長ブログ奈良/東大寺/大仏の手/奈良の鹿/二月堂/三月堂

奧さんの手のひらで踊らされている

暢気な旦那さんがいます。

そんな旦那さんの事を連想させるような、

仏様の手首の模造が、展示されています。

元々この話は、孫悟空の話から出来ています。

孫悟空が金斗雲という早く飛ぶ雲に乗って、

相当な距離を飛んだつもりが、

実は、お釈迦様の手の平で、

それ以上超えていなかったという話です。

小学生が、東大寺を支える

柱の穴をくぐり抜けるシーンが見えました。

私もこの柱の穴を抜けた事があるような、

かすかな記憶があります。

あのときは一本の柱だと思っていたら、

今観ると集合材でした。

東大寺大仏殿を出て、次は二月堂へ向かう途中、

大きな鐘楼がありました。

とっても大きな鐘です。

ここに、土産物を売るおじさんがいて、

東大寺の記念品を販売していました。

この方に、

「この大きな鐘は、どのようにして、鐘撞き堂につり上げたのでしょうか?」

と尋ねると、なるほどと思える答えです。

つまり、鐘を土の台の上に作っておいて、

後からお堂を建てて、

お堂に鐘を接合すると、

鐘の台を崩していったそうです。

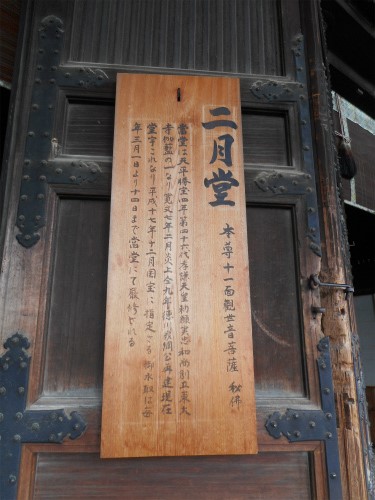

次は、春を告げるお水取りで有名な、

東大寺の二月堂と、

そのとなりの三月堂へのお詣りです。

三月堂は、その後帆走修理をしたので、

向かって右端の方は、後世に継ぎ足したことから、

全体から観ると時代の違いが出ているそうです。

二月堂にあがります。

二月堂のお水取りに使うたいまつは

竹と笹でつくっているそうですが、

一本が70kgにも及ぶ重さで、

これをかついでお堂からたいまつの火の粉を

参拝客に降り注ぐお坊さんの役目は、

かなりの力仕事だそうです。

東大寺界隈には、緑地があれば、鹿が集まっています。

鹿が集まる鹿銀座は、

実は鹿せんべいを売るお店でした。

鹿にとってみると、鹿せんべいを貰うには、

鹿せんべいを売る売店の側が

一番効率が良い事が解っているようです。

これが池の鯉なら、鯉も鯉のエサを売るお店の側が、

一番効率が良い事になりますが、

鯉の場合と、鹿の場合は、

上手くこの法則は当てはまりません。

2016年5月19日(木)